मैं कब मरा था? मुश्किल यह है कि मैं सच बोलने की कोशिश करूँगा तो लोग समझेंगे मैं कविता कर रहा हूँ. लेकिन कविता करना, यानि सच को शब्दों में बाँध पाना इतना आसान है क्या. इसलिए मुझे कुछ डर लगता है. डर लगता है जब पढ़ता हूँ कि बँगलादेश के प्रधान मंत्री पत्रकारों के सवालों के जवाब में रविंद्र की कविता उद्धत करने लगते हैं. फ़िर सोचता हूँ कविताएँ प्रधानमंत्री उद्धत नहीं करते, बँगबन्धु करते हैं, "मुजीब भाई". बँगबन्धु प्रधानमंत्री हैं, लेकिन महज प्रधानमंत्री नहीं हैं. कम से कम मैं ऐसा सोचता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ.

मुझे डर लगता है क्योंकि मैं सोचता हूँ कोई क्रांति क्या किसी कविता की तरह सच हो सकती है? नहीं, मैं सवाल कुछ गलत ढंग से पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर क्रांति आखिर कविता में ही जीवित रहती है. कैसी भी क्रांति हो, और कैसी भी कविता हो. होता यह है कि कविता और क्रांति और कविता, इनके बीच कोई कड़ी टूट जाती है.

और जब ऐसा होता है तो हज़ारों, लाखों आदमी अचानक मर जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता. पहले एहसास होता है, कि वे अचानक खो गये हैं. या कि उनका कुछ खो गया है. मैंने इसीलिए पहले पूछा कि मैं कब मरा.

यहाँ इस सवाल का जवाब खोजना गैर-ज़रूरी है, बेमतब भी है. इतना जानता हूँ कि यह सवाल दिमाग में उठते ही मन में एक तस्वीर उभरती है. रावलपिंडी के एक बाज़ार की. कहीं का भी बाज़ार हो सकता था. तारीख थी 3 जून 1947. सुबह थी या शाम, ठीक याद नहीं, शायद शाम. रेडियो पर तीन भाषण हुए थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू, जनाब मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह. शायद अंग्रेज लाट भी. सुनते हुए लगा था कि जिन्ना साहब का अंग्रेजी बोलने का लहजा कुछ अजीब सा था.

वे लोग क्या बोले थे, सच पूछिये तो मुझे कुछ याद नहीं. बाद में पढ़े भी थे. जवाहरलाल जी की एक बात याद पड़ती है कि शायद इसी तरह हिन्दुस्तान जल्दी ही अपनी एकता हासिल कर सके. एक जुमला जिन्ना साहब का भी याद पड़ता है. उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि उनके जैसे लोगों को सरकार रेडियो का और ज़्यादा इस्तमाल करने का मौका देगी. इतिहास में कैसे कैसे क्रूर मज़ाक भरे पड़े हैं. इतना तो सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान के बँटवारे की माउन्टबैटन योजना क्रांग्रेस, मुस्लिम लीग, और अकाली दल ने मंज़ूर कर ली थी, यही बात उनके नेताओं ने बतायी थी.

लेकिन मैं खो गया हूँ इसका एहसास तो मुझे पहले से होने लगा था. बहरहाल, मैं न कविता लिख रहा हूँ, न आत्मकथा. इसलिए मैं कब मरा, इसमें दिलचस्पी सिर्फ़ मुझे हो सकती है. आप की बात मैं इस वक्त नहीं करूँगा. मैंने बहुत लोगों को मरते देखा है. लेकिन आज मैं किसी को बिला वजह नाराज़ नहीं करना चाहता. वैसे एक बात, काफ़ी बड़ी बात मैं आप को बता दूँ. ज़िन्दा आदमी जब मरता है, यानि डाक्टर उसे मुर्दा घोषित कर देते हैं, तो यकीनन वह हत्या का मामला होता है - चाहे आत्महत्या का या पर हत्या का.

स्वाभाविक मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती है क्या आज की दुनिया में? मुमकिन है कुछ किस्मत वालों को नसीब होती हो.

बदकिस्मत सबसे ज़्यादा शायद वे लोग होते हैं जिन्हें इतना भी पता नहीं चलता कि उनसे ज़िन्दगी और मौत के बीच चुनाव करने को कहा जा रहा है. या शायद पता चलता है, लेकिन आदमी ज़िन्दगी के धोखे में मौत को चुन लेता है. अक्सर ऐसा कोई मौका ही नहीं मिलता. दूसरे लोग हमारी तरफ से फ़ैसला कर लेते हैं, और हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं, और किसी को पता ही नहीं चलता.

एक और लड़की है, उसका नाम मैं भी नहीं जानता. आप जानते हों तो नहीं कह सकता. हर सवाल का वह बस एक ही जवाब देती है - मेरे पति मुझे लेने आयेंगे. उसका भाई पूछता हुआ आया था. सुना तो बिना मिले ही लौट गया.

पहले बच्चे को जन्म देने के पहले किसी युवती के चेहरे पर जो कांति आती है, वह आप ने कभी देखी है? ज़रूर देखी होगी. वैसी कांति लड़कियों के चेहरे पर सिर्फ़ एक बार आती है, सिर्फ़ एक बार. बेटी के चेहरे पर वह कांति देख कर मांओं के मन चिंता भरी ममता से भर उठते हैं. खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना, उठना-बैठना. दोनो वक्त टहलना, खड़े खड़े झाड़ू लगाना. न, न, भरी हुई बाल्टी न उठाना. लेकिन हर बाप को वह दिन याद आ जाता है जब उसने पत्नी के चेहरे पर वह कांति देखी थी और अचानक सोचा था - कितनी सुंदर है, पहले तो इसका एहसास ही नहीं हुआ था.

लेकिन लड़की अगर पहले ही मर जाये तो उसके चेहरे पर यह कांति नहीं आती, क्योंकि शरीर के कसाव और चमड़ी की कोमल चिकनाई से इसका कोई सम्बंध नहीं होता. या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मामूली सा होता है.

इसलिए मुझे डर लग रहा है, कहीं फ़िर तो ऐसा नहीं होने वाला कि हज़ारों लाखों आदमी मर जायेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा. वह लड़की मरना नहीं चाहती जो इन्तज़ार कर रही है कि उसका पति उसे लेने आयेगा. वे तमाम लड़कियाँ मरना नहीं चाहती जो इसीलिए ज़हर माँगती हैं कि खा लें तो डाक्टर उन्हें मुर्दा घोषित कर दें.

लेकिन वक्त नहीं है. ये लड़कियाँ कुछ वैसी ही हैं जैसी किसी गहरी खाई के ऊपर सपाट चट्टान से महज़ अपनी उँगलियों के सहारे लटकी हों. कब किसकी उँगलियाँ जवाब दे जायें. कब किसका मन हार मान ले. क्रांति का मतलब उनके लिए सबसे पहले सिर्फ एक ही सकता है, कोई रस्सी या सीढ़ी जिसे पकड़ कर ये ऊपर सुरक्षित धरती पर आ जायें. मैं फ़िर शायद ग़लत ढंग से अपनी बात रख रहा हूँ. क्रांति का उनके लिए क्या मतलब है, उससे बहस नहीं. क्रांति को हर हालत में उनके लिए सीढ़ी या रस्सी होना चाहिये.

मुझे डर है ऐसा हो नहीं रहा है. शायद कोई समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है. हर आदमी घर जा रहा है. जो अपना घर गाँव छोड़ कर कहीं और जा छिपे थे वे भी अपने घरों को वापिस लौट रहे हैं. सिर्फ़ ये लड़कियाँ हैं, सब मिला कर कई लाख लड़कियाँ हैं जो नहीं जा रही हैं. ये शरणार्थियों में भी शरणार्थी हैं. इनके लिए नये शिविर खोले जा रहे हैं. समूचे बँगलादेश में, हर शहर, हर कस्बे और गाँव से इन्हें इकट्ठा किया जा रहा है.

किसी बहुत पुराने दर्द की तरह, जिसकी आदत ऐसी पड़ जाती है कि अचानक कोई झटका दर्द को उभार न दे तो याद भी नहीं रहता, मैं जानता हूँ कि यह बंदी शिविर तैयार हो जायेंगे, और ये लड़कियाँ उनमें कैद कर दी जायेंगी - उन्हें आप पुनर्वास केन्द्र कहिये या नारी निकेतन या कुछ और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अचानक हज़ारों लाखों लोग मर जायेंगे और किसी को पता न चलेगा.

क़ैदखाना क्या होता है? वही जहाँ से आप अपनी मियाद से पहले अपनी इच्छा से, जब भी चाहें, निकल नहीं सकते. आपकी दिनचर्या बँधी होती है. और आप व्यक्ति नहीं होते, अपराध होते हैं.

इन लड़कियों का अपराध क्या है जिनकी कोख में बलात्कार के बच्चे पल रहे हैं? जिनका आज कोई घर नहीं रह गया है? इनमें कितनी ऐसी हैं जो क्रांति के लिए लड़ती हुई घायल हुईं हैं? क्या औरत होना अपने आप में एक अपराध है? क्या हिन्दुस्तान में औरत होना, ख़ास तौर पर गरीब और अकेली औरत होना हमेशा एक अपराध बना रहेगा?

मेरे मन के अंदर कहीं घुमड़ता है, रोको, रोको इसे. अगर आप इन लड़कियों को घर नहीं दे सकते तो न सही. और भी तो लोग होंगे जिनको आप घर नहीं दे पायेंगे. लेकिन कैदखाना क्यों? जिन्हें उपचार की ज़रूरत हो उन्हें अस्पताल में दाखिल करिये. जिन्हें ऐसी ज़रूरत नहीं, उन्हें घर दीजिये. घर, यानि काम. अकेले मर्द को किसी शिविर में रखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती. अकेली औरत को शिविर में रखना ज़रूरी क्यों है? अगर आप अभी नहीं है, इन औरतों के लायक़ तो बनिये.

मैंने पिछले दिनों भी एक जगह लिखा था कि क्रांति शायद पार्वती की तरह होती है. लेकिन भिन्न सन्दर्भ में सोचता हूँ कि हर क्रांति किसी हद तक कुंती की तरह नहीं होती. सूर्य का आवाहन करती है, लेकिन सूर्य के प्रकट होने पर उसके तेज को सह नहीं पाती, घबरा जाती है. कुंती ने कर्ण को सिर्फ़ परित्याग किया था. लेकिन क्रांतियाँ अक्सर जान बूझ कर, या अनजाने ही अपनी सन्तान की हत्या कर दिया करती हैं. मनुष्य में पीड़ा सहने की ही क्षमता सीमित नहीं होती, परिवर्तन को सहने की क्षमता भी सीमित होती है, क्योंकि आदमी सच को सिर्फ़ हिस्सों में देख पाता है, सम्पूर्णता में नहीं, कविता में भी नहीं. इसलिए कोई भी क्रांति आखिरी नहीं हो सकती, कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके आगे परिवर्तन न हो. और इसलिए इतिहास में शायद हमेशा ऐसा होता रहेगा कि ज़िन्दगी की तलाश में अचानक कुछ लोग मर जायेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा.

लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ रोशनी में होती है, उसका भी एक हिस्सा दिखाई देता है, एक नहीं. पाकिस्तानी पलटन की अमानुषिकता प्रमाणित करने के लिए उसकी क्रूरता से घायल हुई या मरी औरतों की मिसालें बहुत दी गयीं. बहुत किस्से छपे, बहुत तस्वीरें छपीं. अक्सर तो ऐसी चीज़ें जो अश्लील थीं या लगभग अश्लील. बलात्कार से ज़्यादा जघन्य कोई अपराध नहीं, मेरी नज़र में हत्या भी नहीं. हत्या पशु भी करते हैं, लेकिन बलात्कार तो पशु भी नहीं करते. पुरुष को यह पशु से भी बदतर राक्षस बनाता है. औरत के लिए यह एक यातना है और भयंकर अपमान. अगर कोई चीज़ बिल्कुल इन्सानियत के ख़िलाफ़ है, इन्सानियत को ख़त्म करने वाली है तो वह बलात्कार है. जो लोग इतने गिर गये हैं कि सामूहिक स्तर पर, एक नीति के रूप में इन्सानियत के ख़िलाफ़ इस अपराध का आस्तेमाल करें, वे इस लायक नहीं कि उन्हें मनुष्य की प्रतिष्ठा दी जाये. वे छमा के पात्र बिल्कुल नहीं, लेकिन दया के पात्र ज़रूर हैं.

इतना कहने से बात पूरी नहीं होती. अभी तक मान लिया जाता रहा है कि बात इतनी ही है. लेकिन यह तो केवल पुरुष का दृष्टिकोण है. अपराध भी, उसकी निन्दा भी. जो औरत पीड़ित और अपमानित होती है, उसकी दृष्टि से भी जब तक न देखें, तब तक पूरी चीज़ नहीं देख पायेंगे - जो हमारे सामने है, रोशनी में है, उसे भी पूरी तरह नहीं देख पायेंगे.

हिन्दुस्तान में हम न जाने कब से अपनी बहादुरी साबित करने के लिए औरतों पर ज़ुल्म करते आये हैं. पिछली चौथाई सदी में भी हमने यही किया है. हिन्दू मुसलमान, बंगाली पंजाबी, द्विज शूद्र, ये सब तो सिर्फ़ बहाने हैं. असलियत है कि सैकड़ों सालों से हिन्दुस्तानी मर्द कभी किसी परदेशी के सामने तो टिक नहीं पाया, औरतों पर बहादुरी आज़माते हुए ख़ुद इन्सान से एक दर्जा नीचे की चीज़ बन गया है. लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शायद कभी औरतों पर संगठित हमला नहीं हुआ जैसा बँगलादेश की औरतों पर पाकिस्तानी पलटन ने किया. क्या उसके साथ ही यह भी सच नहीं कि बँगलादेश की औरतें इतनी बड़ी संख्या में और इस तरह मुक्ति संग्राम में शामिल हुईं, जैसा हिन्दुस्तान में कम से कम पहले कभी नहीं हुआ था. शायद यह उस ख़ास किस्म के छापामार युद्ध में ही संभव था जो बँगलादेश में लड़ा गया. फ़िर भी ऐसा नहीं हुआ, जैसा अब तक होता आया था, कि सब औरतों ने क़िस्मत के आखिरी फैसले की तरह ज़ुल्म को स्वीकार कर लिया हो.

यह भी इतना कठिन नहीं था, जितना अब अपनी मौत को अस्वीकार करना हो सकता है. अब अगर उन्हें सज़ा देंगे तो उनके अपने लोग ही देंगे, वही लोग जो कल तक उनके साथी और रहनुमा थे, और आज क्रांति की सफलता के बाद ताक़त जिनके हाथ में है. मुश्किल इसलिए और बहुत ज़्यादा हो सकती है कि सज़ा देने वाले भी नहीं समझेंगे वे क्या कर रहे हैं. और इसके अलावा और किया भी क्या सकता है कि जिनके परिवार उन्हें "क़ुबूल" करते हैं, वे अपने घरों में चली जायें, यानि "क़ुबूल" करने वाले बाप, भाई, या शौहर के घर में, और जिनका कोई नहीं है, या जिन्हें क़ुबूल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें सरकारी शिविरों में रखा जाये और उनकी शादियाँ कर दी जायें. बाप, भाई और शौहर से अलग औरत का अपना घर भी हो सकता है, मर्द के रिश्ते से आज़ाद, औरत की अपनी भी कोई ज़िन्दगी हो सकती है, मुमकिन है यह ख़याल सिर्फ़ इसलिए न आये कि अपने समाज में ऐसी स्थिति की कल्पना करने के हम लोग आदी ही नहीं रहे.

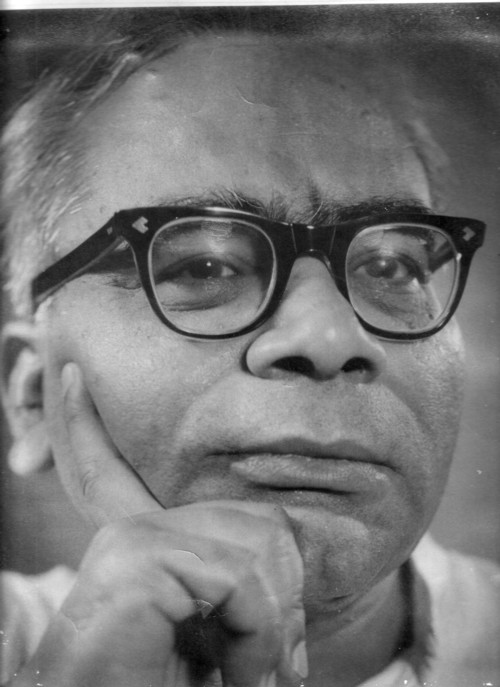

मैं कब मरा? (मैं और मेरा वक्त - लेख संग्रह), ओम प्रकाश दीपक