ओमप्रकाश दीपक का आलेख (1968)

श्री जवाहरलाल नेहरु गाँधी जी से बीस साल छोटे थे. और राम मनोहर लोहिया श्री नेहरु से इक्कीस साल छोटे थे. आयु का यह फ़र्क इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि तीनो व्यक्ति, तीन विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में, भिन्न वातावरणों में जवान हुए थे, जिनका उनके व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा.

गाँधी जी जवान हुए थे उन्नीसवीं सदी की आखिरी चौथाई में. राजनीतिक दृष्टि से यह अवधि भारत में शांती व व्यवस्था की अवधि थी. अंग्रेज़ी राज अच्छी तरह से जमा हुआ था, और उसके विरुद्ध विद्रोह की कोई कल्पना नहीं करता था. यह काल था धार्मिक, साँस्कृतिक पुनर्जागरण का. स्वामी दयानन्द का आर्यसमाज फ़ैल रहा था. स्वामी विवेकानन्द नें राष्ट्रीयता और सार्विकता को एक समेथित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया था.

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में बंगाल से ही राजा राममोहन राय ने वह परम्परा चलाई थी, जो ईस्ट इंडिया कम्पनी का हित साधन करने का साथ साथ इंगलिस्तान की बौद्धिक साँस्कृतिक परम्परा का प्रचार करती थी. दास जातियों में हमेशा ही एक ऐसा वर्ग होता है जिसके लिए प्रभु जाति की उन विशिष्ठताओं से बढ़ कर, जिनमें वह प्रभु जाति का स्रोत देखता है, दुनिया में और कुछ नहीं होता. सदी के उत्तरार्द्ध में इसके विपरीत विवेकानन्द ने यह लक्ष्य प्रस्तुत किया कि भारत आंतरिक जड़ता और पराधीनता, दोनो से मुक्ति प्राप्त करे. गाँधी इसी परम्परा की अगली कड़ी थे.

श्री नेहरू की किशोरावस्था इंगलिस्तान में गुज़री. युरोप में यह व्यापक सामाजिक हलचल और उथल पुथल का काल था. इस उथल पुथल की परिणति 1914 के महायुद्ध और 1917 की रूसी क्रांती में हुई. हिन्दुस्तान में भी इस अवधि में गंभीर राजनैतिक उथल पुथल शुरु हो गयी थी और तिलक उग्र राष्ट्रवाद के नेता के रूप में सामने आये. विशेषतः रूसी क्रांती के बाद मार्क्सवाद और साम्यवाद का प्रभाव भी युरोप से हिन्दुस्तान आया. 19वीं सदी के युरोपीय प्रभावों की भाँती यह प्रभाव भी नाना रूपों में आया, और इसके प्रतीक बने श्री नेहरू, जिन्होंने अपनी उग्र राष्ट्रीयता के साथ साथ अन्तरार्ष्ट्रीय दृष्टि से युवकों की नई पीढ़ी को बहुत अधिक प्रभावित किया.

राममनोहर लोहिया दोनों महायुद्ध के बीच की क्रांतीकारि अवधि में जवान हुए. तब ऐसा लगता था कि मनुष्य जाति एक क्रांतीकारी परिवर्तन के कगार पर खड़ी है, और शीघ्र ही समता और समृद्धि पर आधारित मनुष्य की एक नयी सभ्यता का उदय होगा. किशोरावस्था में, जर्मनी जाने से पहले, लोहिया को गाँधी और नेहरू, दोनो ने ही आकर्षित किया था. लेकिन गाँधी जी के प्रति उनके आकर्षण में श्रद्धा अधिक थी, शायद एक दूरी भी थी, जबकि श्री नेहरू के प्रति उनके आदर में सहजता और तात्कालिकता थी. नेहरू में वही गुण दिखायी देते थे जो लोहिया खुद अपने में देखना चाहते थे: निर्भीकता, बौद्धिक स्वतंत्रता, संवेदनशीलता और साथ ही एक व्यापक मानवीय दृष्टि.

लेकिन नेहरू और लोहिया की दृष्टि में एक बुनियादी फ़र्क था, जिसने वक्त बीतने पर उन्हें अलग ही नहीं किया, एक दूसरे का विरोधी बनाया. नेहरू युरोपीय सभ्यता के भक्त थे. स्वाधीनता इसलिए आवश्यक थी कि भारत युरोप की तरह अपना विकास कर सके. इस कारण, राज्य से भिन्न राष्ट्र का उनके लिए कोई मतलब नहीं था. इसके अतिरिक्त विश्व के भविष्य के लिए, जिसमें भारत का भविष्य भी शामिल है, युरोपीय सभ्यता की उस विरासत की रक्षा नेहरू को आवश्यक प्रतीत होती थी, जिसका प्रतीक इंगलिस्तान का उदारवाद है. नेहरू की उग्र राष्ट्रीयता और सामाजिक परिवर्तन की इच्छा समय बीतने के साथ युरोपीय सभ्यता के प्रति उनके लगाव के समक्ष गौण पड़ती गयी.

लोहिया जब जर्मनी से वापस आये, तो युरोपीय लोकतंत्र, समाजवाद और रूसी साम्यवाद के प्रति भी उनके मन में काफ़ी आदर था, यद्यपि वह कभी भी मार्क्सवादी नहीं रहे. उन्होंने 1929 के बाद युरोप में मंदी के प्रभाव को और फासिज़्म के उदय को प्रत्यक्ष देखा था. लेकिन शीघ्र ही युरोप से उन्हें निराशा हुई. स्पेन के गृहयुद्ध के समय युरोप के "लोकतांत्रिक" कहलाने वाले देश स्पेनी गणराज्य की हत्या का तमाशा देखते रहे और अप्रत्यक्ष रूप में इस हत्या में सहायक भी हुए. अबिसीनया और चीन पर हमले होने के समय भी यही अनुभव दोहराया गया. इसके अतिरिक्त लोहिया ने देखा कि इंगलिस्तान भारत को बाँटने और तोड़ने की हर मुमकिन और गंदे से गंदे तरीकों से कोशिश कर रहा था, ताकि साम्राज्य का यह रत्न उसे खोना न पड़े.

साम्यवाद के प्रति लोहिया का मोहभंग उस समय हुआ, जब स्टालिन ने बोलशेविक क्रांती के समय अपने पुराने साथियों का सफाया करना शुरु किया. फ़िर तो एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ होती गयीं. 1938 में रूस ने हिटलर के साथ अनाक्रमण संधि कर ली. उसके बाद ही रूस ने फ़िनलैंड पर आक्रमण किया और 1939 में जब हिटलर की पलटन पश्चिम से पोलैंड में घुसी, तो पूर्व से रूसी लाल सेना ने भी आक्रमण किया. पोलैंड को रूस और जर्मनी ने बाँट लिया. इन घटनाओं के बाद लोहिया के लिए यह स्पष्ट हो गया कि रूस की क्रांती एक नयी मानवीय सभ्यता का पहला प्रयोग तो नहीं थी, और चाहे जो भी हो. जब युरोप के समाजवादी कहलाने वालों ने किसी भी दशा में अपने साम्राज्यों से हटना स्वीकार नहीं किया, बल्कि फ़ासिज़्म के हाथों अपनी पराजय की संभावना को अधिक स्वीकार्य पाया, तो युरोपीय सभ्यता से लोहिया की श्रद्धा बिल्कुल उठ गयी.

उस अविधि में, 1938 से 1942 के बीच गाँधी और नेहरू के साथ लोहिया के सम्बंध बदले. गाँधी "एक समय में एक कदम" पर विश्वास रखते थे और दूसरे महायुद्ध के आरम्भ में उनका कम से कम नैतिक समर्थन इंगलिस्तान-फ्राँस के पक्ष में था. लेकिन गाँधी जी ने भी जब देखा कि अंग्रेज़ किसी भी दशा में भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो उनका एक एक कदम अनिवार्य ही उनको निष्कर्षों की ओर ले गया जिन पर लोहिया पहुँचे थे. इसके विपरीत, लोहिया ने पाया कि सारे प्रमाणों के बावजूद नेहरू का मन युरोपीय सभ्यता, खास तौर पर इंगलिस्तान के प्रति अपने मोह को छोड़ने लिए तैयार नहीं था. किसी समय के उग्रपंथी नेहरू अब किसी भी प्रकार अंग्रेज़ों से समझौता कर लेना चाहते थे. उन्होंने बराबर इस बात की चेष्ठा की कि कांग्रेस अंग्रेज़ी सरकार से कोई समझौता कर ले. युद्धकाल में अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध कोई संघर्ष छेड़ने के नेहरू बिल्कुल विरुद्ध थे.

यह इतिहास का एक व्यंग है कि जो व्यक्ति 1942 के विद्रोह को शुरु करने के पक्ष में नहीं था, विद्रोह का राजनैतिक लाभ सबसे अधिक उसी ने उठाया. 1942 के विद्रोह में युवा राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक विशाल समूह पैदा हो गया था. उन्होंने डाकखाने जलाये थे, रेल पटरियाँ उखाड़ी थीं, तेलीफ़ोन के तार काटे थे. गाँधीजी ने इनकी निन्दा नहीं की, लेकिन गाँधीजी के लिए इनसे एकात्म होना कठिन था. उनकी अहिँसा इसमें बाधक थी. दूसरी ओर गाँधीजी ने जो रचनात्मक कार्यक्रम रखा, उसमें इन उग्रपंथी युवकों की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी. ऐसी हालत में श्री नेहरू जब 1945 में रिहा हुए तो जेल से निकलते ही उन्होंने बयान दिया कि अरुणा आसिफ़ अली और उनके साथियों ने जो कुछ किया है, वह व्यर्थ नहीं जायेगा.

यह एक दिलचस्प बात है कि श्री नेहरु ने अरुणा आसिफअली का नाम तो लिया, जो 1942 के पहले राजनीति में सक्रिय ही नहीं थीं, लेकिन अपने पुराने मित्रों, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया का नहीं, जो उस समय जेल में ही थे. इतना ही नहीं, श्री नेहरु ने शीघ्र बाद ही आज़ाद हिन्द फौज के अफ़सरों की रिहाई के लिए तो बड़ा नाटकीय आन्दोलन चलाया - जबकि पहले उन्होंने कहा था कि सुभाष बोस की फौज अगर भारत में आई तो स्वयं उसके विरुद्ध लड़ेंगे - लेकिन लोहिया और जयप्रकाश की रिहाई के लिए नहीं बोले. अंग्रेजों के साथ समझौता वार्ता शुरु हो गयी और ये दोनों आगरा जेल में ही बन्द रहे.

और 1946 में लोहिया जब रिहा हुए तो श्री नेहरु सरकार में जाने की तैयारी कर रहे थे. इसके बाद तो लोहिया को बार बार यह अनुभव हुआ कि नेहरु को अब जनशक्ति और जन-आंदोलन पर भरोसा नहीं रहा. रिहा होने के दो महीने बाद ही लोहिया फ़िर गोआ में गिरफ्तार हुए तो गाँधी जी उन्हें पूरा समर्थन मिला और श्री नेहरु का चिढ़ भरा विरोध. इसके बाद एक साल तक गाँधीजी राष्ट्र को टूटने से बचाने के लिए नोआखली, कलकत्ता, बिहार और दिल्ली में घूमते हुए जानों की बाजी लगाते रहे. लोहिया ने पहले तो नये संघर्ष की तैयारी के लिए लोगों को आंदोलित करने की चेष्ठा की (गाँधी जी के समर्थन से), फ़िर गाँधी जी के काम के निर्णायक महत्व को समझ कर उन्हीं के साथ लगे रहे, विभाजन के पहले के संकटपूर्ण महीनों में भी, और विभाजन के बाद भी.

पर श्री नेहरु इस बीच सरकार बनाने की सौदेबाज़ी में लगे थे. उस वक्त का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मुझे याद है. अंतरिम सरकार जब बनी तो उसमें एक पारसी उद्योगपति श्री सी. एच. भाभा को भी शामिल किया गया था. उन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक नेहरु समर्थक सदस्य लाहौर में समाजवादियों को बराबर यह समझाने की कोशिश करते रहे कि श्री नेहरु ने अपनी स्वीकृति इस भ्रम में दे दी कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री जे. एस. भाभा को लेने की बात है. इस तरह पारसी पूँजीपतियों के साथ श्री नेहरु के सम्बंध भी सुधर गये और बदनामी गई सरदार पटेल के सर. इस तरह के हथकंडे बाद में श्री नेहरु ने जाने कितनी बार अपनाये.

श्री नेहरु के साथ राजनैतिक अलगाव का वक्त लोहिया के लिए बहुत कुछ तो 1946 में ही आ गया था. श्री नेहरु उस समय कांग्रेस अध्यक्ष भी थे. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि लोहिया कांग्रेस के महामंत्री का पद स्वीकारें. लम्बी बातचीत में लोहिया ने तीन बातें कहींः "कांग्रेस अध्यक्ष सरकार में शामिल न हो. मंत्री लोग कार्यकारिणी में न लिये जायें. और संगठन को सरकार की सुहानूभूतिपूर्ण आलोचना का अधिकार हो." नेहरु ने पहली बात सिद्धांत के रूप में मानी, लेकिन उसे अपने ऊपर लागू करना स्वीकार नहीं किया. अन्य दोनो बातें उन्होंने अस्वीकार कर दीं. बात टूट गयी.

उन्हीं दिनों लोहिया ने देखा कि सरकार में जाते ही श्री नेहरु को नौकरशाही के अफसरों में बड़े गुण और असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी. उसमें भी विशेष गुण-प्रतिभा समपन्न ब्राह्मण थे, सबसे अधिक कशमीरी ब्राह्मण. मोह भंग की परिणति उस समय हुई जब श्री नेहरु ने सर गिरजाशंकर वाजपेयी को अपना महासचिव नियुक्त किया और उन्हें विदेश विभाग के अन्य मंत्रियों से भी ऊँचा दर्ज़ा दिया. वही गिरिजाशंकर वाजपेयी थे, जिन्होंने जेल में कस्तूरबा की मृत्यू के समय बड़ी बेशर्मी से अमरीका में अंग्रेज़ी सरकार की ओर से प्रचार किया था. कुछ दिनों बाद ही संसद में श्री नेहरु ने श्री वाजपेयी की ऐसी तारीफ़ की, जैसी शायद ही किसी अन्य व्यक्ति की उनके जीवनकाल में की हो. इसके बाद लोहिया और नेहरु एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे.

लेकिन 1946 की स्थिति में एक विचित्र विरोधाभास था. जिस समय लोहिया ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था, 1933-34 में, उसके पहले तक राष्ट्रीय आन्दोलन में गाँधी, नेहरु और लोहिया, तीनों की ही पीढ़ियाँ सक्रिय थीं. पुरानी पीढ़ी में लाला लाजपतराय, हकीम अजमल खाँ, श्री मोतीलाल नेहरु और पंडित मदनमोहन मालवीय थे. बीच की पीढ़ी में श्री नेहरु, राजाजी, सरदार पटेल, श्री गोविन्द वल्लभ पंत आदि थे, जिनके हाथ में अब संगठन का नेतृत्व था. लोहिया की अपनी पीढ़ी में वामपक्षी भी थे और दक्षिणपक्षी भी. वामपक्षी युवकों में बौद्धिक प्रतिभा तो थी, लेकिन संगठन की शक्ति नहीं थी. 1942 के विद्रोह के समय गाँधी जी अलावा उनकी पीढ़ी का कोई अन्य नेता सक्रिय नहीं था. मालवीयजी जीवित तो थे लेकिन रोग-शैया पर पड़े थे. बीच की पीढ़ी वाले, संगठन के वास्तविक नेता कुछ करने के पहले ही या केवल प्रतीकात्मक कार्यवाही करने पर गिरफ्तार कर लिए गये. प्रारम्भिक विस्फोट में छात्रों ने प्रमुख भाग लिया और बाद में विद्रोह का नेतृत्व किया, युवक नेताओं की उस पीढ़ी ने, जिसके हाथ में संगठन की शक्ति नहीं थी.

फलस्वरूप 1946-47 में लोहिया की राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रतिष्ठा थी. उनकी सभाओं में भीड़ होती थी. उनके बयान अखबारों में छपते थे. (उस समय जयप्रकाश नारायण की सभाओं में और अधिक भीड़ होती थी. उनके बयान और अधिक छपते थे) लेकिन उनके पीछे संगठित शक्ति बहुत कम थी. कांग्रेस के एक अंग के रूप में, समाजवादियों को अपनी शक्ति वास्तविकता से बहुत अधिक लगती थी. कांग्रेस का संगठन दूसरे लोगों ने खड़ा किया था. और हर हाल में, जहाँ समाजवादियों ने उसमें प्रमुख भाग लिया था, जैसे संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में, वहाँ का संगठन कांग्रेस का था. गाँव का किसान कांग्रेस का नाम और तिरंगा झंडा ही जानता था. सोशलिस्ट पार्टी के नाम और झंडे से वह परिचित नहीं था.

1947 में देश के विभाजन के समय और उसके बाद, गाँधीजी की हत्या होने तक लोहिया की राजनीति लगभग पूरी तरह गाँधीजी के साथ जुड़ी हुई थी. दूसरे कुछ लोग कांग्रेस से निकलने को आतुर थे और शेखचिल्लियों की तरह ख्याली पुलाव पका रहे थे. वे समझते थे कि गाँधी जी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में, जिस काम को करने में कांग्रेस को कई दशक लगे थे, उसे वह कुछ महीनों में ही कर लेंगे. इसके अलावा अधिकांश समाजवादी नेता इतिहास द्वारा प्रस्तुत अवसरों की परीक्षाओं में कम-ज़्यादा सफल तो हुए थे, लेकिन मूलतः यह सब दूसरे दर्ज़े के नेता थे, जो अपने से बड़े किसी नेता का मुंह देखने के आदि थे. इनमें से किसी में भी इतनी आंतरिक शक्ति न थी कि अकेले नई ज़मीन तोड़ कर रास्ता बनाने की तकलीफ़ उठा सके. लोहिया में यह शक्ति थी. लोहिया ने दो ही नेता माने थे. उनमें से गाँधीजी की मृत्यू हो गई थी. और नेहरु से लोहिया न केवल पूरी तरह निराश हो चुके थे, बल्कि उन्हें विश्वास हो गया था कि नया हिन्दुस्तान बनाने की चेष्टा करने वाले लोग नेहरु की शक्ति से लड़े और ....

(... आलेख के यह हिस्सा पूरा नहीं है)

"... से एकरूप और प्रतिनिधि नहीं बनने देगी, उसका तुम कैसे समर्थन करोगे?" गाँधी कहते जा रहे थे और लोहिया के लिए ऐसा संकोचमय क्षण पहले नहीं आया था. गाँधी का हाथ लोहिया के कन्धे पर था, चाह कर भी भाग न सकते थे. खामोशी से सुनने के सिवा कोई चारा न था. गाँधी ने अन्त में पूछाः "तुम्हें कुछ कहना नहीं है." लोहिया चुप. गाँधी ने फ़िर पूछाः "तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना है?" लोहिया फ़िर चुप. तब गाँधी बोलेः "अब देखो तुम मुझे बोलने से रोकना चाहते हो क्या?" तब लोहिया का मुंह खुलाः "ऐसा कुछ नहीं. आप जारी रखिये." तब गाँधी ने दूसरा रुख लियाः "मैं केवल तुम्हारे सार्वजनिक जीवन से समबन्धित हूँ, ऐसा मानते हो क्या?" अब लोहिया ने कहाः "मैं ऐसी सीमाएँ नहीं मानता. आकाश के नीचे जो भी चीज़ें हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ भी आप को मुझसे कहने की आज़ादी है आप को." यह बहस एकतरफा ही रही. गाँधी 40-45 मिनट तक बोलते रहे. तब लोहिया ने कहाः "मैं आज आपको जवाब नहीं देता, पर जल्दी ही दूँगा."

और दो महीने बाद लोहिया ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और जब इसकी खबर गाँधी को दी तो गाँधी केवल मुस्कुरा पड़े थे.

और जब गाँधी की हत्या हुई, तो क्षोभ, चिढ़, उद्वेग से लोहिया के कोलाहलपूर्ण मन में एक हाहाकार रह रह कर उठताः "गांधी ने सारी ज़िन्दगी भर अहिंसा का प्रचार किया, लेकिन उनकी मृत्यू हिंसा से हुई? कैसी विपरीत घटना है. कहीं यह घटना भारत के अधःपतन की शुरुआत तो नहीं?"

और सोचते सोचते लोहिया का चित्त बड़े भयानक क्षोभ से ढक गया था. वह बरबस कह उठेः "क्यों आपने मेरे साथ और हिन्दुस्तान की जनता के साथ ऐसी दगाबाज़ी की? क्यों आप इतनी जल्दी चले गये?" और गांधी से दग़ाबाज़ी का प्रतिशोध लेने के लिए लोहिया ने फ़िर से सिगरेट पीना शुरु कर दिया. यह कितना निष्पाप दर्द है! लेकिन गुरु से प्रतिशोध भी कैसा? दोबारा सिगरेट ज़्यादा दिन नहीं चली.

अब तो दूसरे भी मानने लगे हैं कि गांधी के सूत्रों को एकमात्र लोहिया ने ही जीवित रखा है.

***

इलाहाबाद में ही एक दिन अचानक बैठे बैठे, ठीक ठाक से बातें करते करते लोहिया एकाएक उद्विग्न हो उठे थे. एकांत पा कर मुझसे पूछाः "क्यों, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो न! ज़रा बताओ कि जब बुद्ध और आम्रपाली की भेंट हुई होगी, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि आम्रपाली ने सर्वस्व बुद्ध पर निछावर कर दिया और बुद्ध ने भी उसे स्वीकार लिया?"

मैं हतप्रभ! कैसा प्रश्न! कैसा प्रश्नकर्ता! मैं सकुचाया तो बोलेः "नहीं, ऐसी ऐसी बातों को साधारण ढंग से पढ़ कर भूल मत जाया करो. सोचा करो कि इतिहास की इन घटनाओं के पीछे क्या रहता है!"

फ़िर एक दिन पूछाः "विवेकानन्द कन्याकुमारी में किधर मुँह करके बैठे होंगे? स्वदेश भूमि की ओर या समुद्र की ओर?"

ऐसे ही एक क्षण वे चित्रकूट में उस रास्ते वन की ओर कुछ ढूँढ़ने चल पड़े थे, जिधर से राम दक्षिण गये थे.

लोहिया के कुछ भावुक क्षण होते थे - राजनीति से दूर, पर इतिहास के गर्भ में जब वे डूबते थे, तो दूसरे ही लोहिया होते थे.

आज लोहिया नहीं हैं. शिखर पर पहुँचने के पूर्व ही जीवन खण्डित हो गया उनका. और साथ ही खण्डित हो गया विद्रोही जन मानस के निर्माण का प्रक्रिया क्रम भी!

हम जैसे उनके अनुचरों की व्यथा कौन समझे? हम उनके स्नेह से अधिक, उनकी डाँट, झिड़क और खीझ याद आती है. किसमें है इतनी हिम्मत, जो अब हमें फ़िर उस प्यार से झिड़के!

टिप्पणीः ओमप्रकाश दीपक का यह आलेख "लहर" पत्रिका के मार्च-अप्रैल 1968 के अंक में छपा था.

ओम और कमला

ओम का लोहिया की समाजवादी पार्टी से जुड़ा लेखन और कमला की डायरी के पन्ने

18 सितंबर 2014

07 जनवरी 2013

1957 हैदराबाद, ओम की डायरी से

हैदराबाद 14 फरवरी 1957

बीच में एक हफ्ता गुज़र गया है. कौन सी बात खास है कौन सी नहीं, यह बहुत कुछ तो अपने ऊपर ही निर्भर होता है. अगर ध्यान उस ओर लगता तो शायद पिछले हफ्ते की बातें भी खास गिनी जातीं पर दिमाग लगे तब न. दिमाग तो खाली सा है, अज़ीब सी हालत है. कहानी परसों या नरसों ही तैयार हो गयी थी लेकिन भेजी आज है. एशियाऊ लेखक सम्मेलन पर लेख भी तैयार हो गया है, लेकिन टाईप नहीं करवाया अभी तक. कल श्रीनिवास राव को दूँगा. कल लाइब्रेरी में Harper's magazine और New Yorker की प्रतियाँ भी देखनी हैं, ताकि फैसला कर सकूँ कि किसे भेजूँ. कश्मीर पर एक लेख भी लिख सकता हूँ. लेकिन लिखूँ या न लिखूँ. लिखूँ भी तो किसे भेजूँ. देखो कोशिश करके लिख तो डालूँगा ही, फ़िर भेजने की देखी जायेगी. डाक खर्च भी तो कमबख्त डेढ़ रुपया आ जाता है.

विपिन आज आ गये हैं. कल हाउस मीटिंग में मेरा मामला भी तय हो जायेगा. अगर बद्री रहे तो वह भी साफ़ हो जायेगा कि उनसे अब कोई काम मिलना है या नहीं. शायद बातचीत में कुछ और बातें भी खुलें. तबियत बड़ी खराब सी है. आंख में जलन, सिर में दर्द, कुछ बुखार सा. पेट में गैस और कब्ज़.

पिछले दिनों ज़ाहिर हुआ कि सुधाकर और बद्री में एक स्वाभाविक प्रतिद्वन्द्विता है. विज़ी मेरा ख्याल है सुधाकर का साथ देगा. मुझे जहाँ तक हो सके इस झगड़े में न पड़ कर स्वतन्त्र ही रहना चाहिये. वही अच्छा है.

कमला की दिल्ली से तीन चिट्ठियाँ कुल आ चुकी हैं. यूँ तो कोई विषेश बात नहीं है पर लिखा है कि दिल नहीं लगता. हर तरह से बुरा हाल है. कुछ तय हो अपना तो कुछ कहूँ उससे भी कुछ. उम्मीद तो यही करता हूँ कि चुनाव के बाद तय हो जायेगा कुछ. अगर "आदमी" निकलना तय हो जाये, फ़िर मिलना तो मुझे ही चाहिये वह काम. बाकी नहीं कह सकता कि डाक्टर साहब क्या सोचेंगे. लेकिन दो बातें याद आती हैं इस सिलसिले में. एक विज़ी की, "Don't be a suckler or a toddler too long". दूसरी विनायक की, "जन, धन, ज्ञान, तीन में से कोई एक शक्ति होनी चाहिये". अभी तो कुछ भी नहीं है. अगर राजनीति में रहना है तो एक तो प्राप्त करनी ही चाहिये. ज्ञान शक्ति के लिए भी तो समय और साधन चाहियें. आसान नहीं है तीन में से किसी को भी पाना. देखना है मुझे किस तरह से सफलता मिलती है. लेकिन "आदमी" निकलना तय हुआ और मुझे आफर मिला तो निश्चय ही चला जाऊँगा. लोकनाथ भी शायद उसमें जाना चाहे. लेकिन यह भी संभव है कि डाक्टर उसे Mankind में ही रखना चाहें. अब तो चुनाव के बाद ही कुछ मामला साफ़ होगा.

फ़िलहाल, अगर यहाँ रहना भी पड़े तो काम चलाने के लिए नारायण से वादा मिला है कि सिकन्दराबाद स्टेशन पर धर्मशाला में एक कमरा मिल जायेगा. पंजाबी होटल भी है सामने. किसी तरह अपना खर्च 50 के अन्दर लाना है. कोशिश करके ले ही आऊँगा.

कल हिसाब लगाया था कि हमको अमूमन 80 या 100 सीट मिलनी चाहिये और पी.एस.पी. को 110 या 120. इससे क्या नतीजा निकल सकता है? क्या हम नाकामयाब रहे और प्रजा वाले संभल जायेंगे? मेरा ऐसा ख्याल नहीं है. केरल में अगर मौका मिला तो सब कांग्रेस में चले जायेंगे. दूसरी तरफ़ अगर पश्चिम बंगाल में भी सरकार न बनी तो फ़ूट पड़ेगी. बिहार में भी भगदड़ तो मचनी चाहिये. किसी भी दशा में, हमारे 15 आदमी अगर पार्लियामैन्ट में डाक्टर के साथ पहुँच गये तो असली विरोधी राजनीति तो हमारे हाथ में होगी, जैसा भी है पार्टी पढ़ेगी तो.

इस समय जो अनुशासनहीनता है, उसके खिलाफ़ मेरी राय में कड़ा कदम उठना चाहिये. सौ पचास आदमी अगर निकल भी जायेंगे तो क्या है? लेकिन इसे अगर परवरिश मिली तो आगे चल कर मुश्किल होगी.

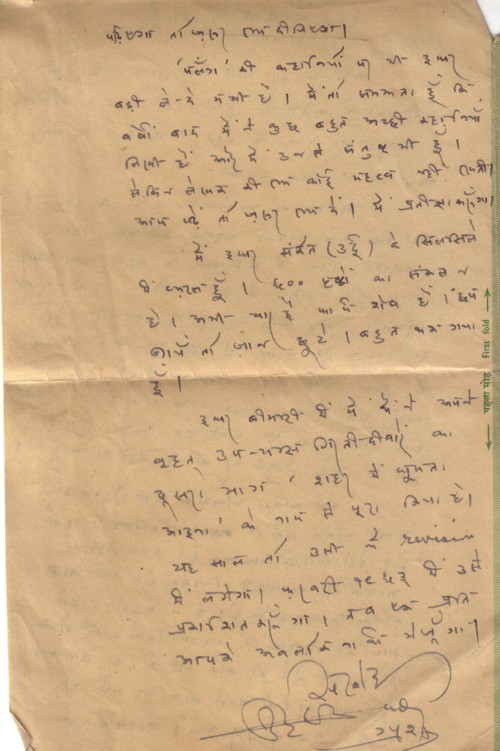

हैदराबाद 24 फरवरी 1957

हफ्ते बीच में बीत गये हैं. बातें होती ही हैं. ज़िन्दगी भी चलती ही रहती है. छोटी छोटी बातें, काम कैसे चले, इसी में बड़ी शक्ति और ध्यान चला जाता है, विकास हो तो कैसे हो. ऐलौंस सवा सौ रखना तय हुआ है फ़िलहाल. स्थिति असंभव है. इस महीने अगर भत्ते में से अस्सी रुपये भी कमला को भेज दिये तो अपने पास कुछ नहीं बचेगा. फ़िर गाड़ी कैसे चलेगी. भेजने को तो Encounter को कहानी और Books Abroad व जर्मनी सो. पार्टी को लेख भेज दिये हैं. एक लेख और लिखा पड़ा है. उसे Harper's में भेज सकता हूँ. अगर "आँसू और इन्द्रधनुष" का अनुवाद करूँ तो वह भी कहीं विदेश में छप सकती है, ऐसी मुझे उम्मीद है. "अपना अपना जहुन्नुम" तो अंग्रेजी में भी लिखी रखी है. अगर दफ्तर में भी टाइप कराऊँ तो भी तीन रुपये डाक खर्च के लिए चाहिये. आसानी से हिम्मत पड़ती नहीं अपनी. जो भेजा है उसमें उम्मीद बान से कुछ जबाव आने की है. देखो आता है या नहीं. अभी और कुछ नहीं करूँगा. लेख कहानी, पुरानी पड़ने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मौका पड़ने पर फ़िर भी कोशिश कर सकता हूँ.

अगर डाक्टर साहब ने खुद "आदमी" की बात न छेड़ी तो मैं दिल्ली के लिए कहूँगा. खर्च भी कम होगा, परिचय भी बढ़ेगा और ट्रेनिंग भी अपनी हो जायेगी. कमला को भी काम मिल सकता है, तब माता जी दिल्ली आ सकती हैं.

बद्री के बारे में मेरे सन्देह तो बदस्तूर हैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने चतुराई की है कि किसी भी तरफ़ जा सके. अगर डाक्टर साहब जीत गये तो नहीं जायेगा. अगर हारे तो बद्री का रहना मुश्किल है.

आज चुनाव शुरु हो गये. कल करीब 600 सौ क्षेत्रों में पोलिंग होगी. अपने भी बहुतेरे क्षेत्र हैं. नतीजे निकलने भी परसों नरसों शुरु हो जायेंगे. देखें क्या होता है. कल चन्दौली में भी पोलिंग है. अगर वहाँ वोट अच्छे पड़े तो डाक्टर सा की जीत निश्चित है. और अगर डा. सा जीत गये, फ़िर तो पार्टी तेज़ी से पढ़नी चाहिये हर तरफ़.

हैदराबाद 7 अप्रैल 1957

काफ़ी दिनों के बाद आज फ़िर लिख रहा हूँ. बहुत सी बातें इस बीच हो गयीं हैं, जिन्हें लिख लेना चाहिये. क्योंकि यह इतिहास का अंग है. आगे चल कर इनका क्या महत्व होगा, क्या नहीं यह नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो लगता है कि यह बातें बड़े महत्व की होंगी.

शुरुआत 22 तारीख को हुई जब पी.टी. आई ने टेलीफ़ोन किया कि डाक्टर हार गये. 20 या 21 को बंडू गोरे का ख़त आया था कि डाक्टर बम्बई में हैं, 22 को पहुँचेगे. फ़िर तार आया कि 22 को नहीं, 23 को आयेंगे. एसेम्बली की पाँचों सीटें हार चुके थे इसलिए मन को तैयार कर लिया था हार के लिए, फ़िर भी कुछ उम्मीद तो थी ही कि शायद विरोधी वोट सारे हमें ही मिले हों. मुझे हार की कोई विषेश प्रतिक्रिया नहीं थी. लेकिन सभी की राय बनी कि हवाई अड्डे पर ज़रूर जाना चाहिये. अध्यात्म 14 को चले गये थे, मानकलाल 20 को, सुधाकर बम्बई गया था और लोकनाथ तो महीने भर से बाहर थे. अड्डे पर डाक्टर साहिब मिले, किसी से कुछ बोले नहीं. सिर्फ नारायण और बद्री से बात की, घर गये. लेटे रहे. विन्ध वालों को और राजनारायण को खरी खोटी सुनाते रहे. बनारस वालों की यूँ भी बड़ी आलोचना की. विन्ध वालों को रमा के पीछे, बनारस वालों को इसलिए कि बताया नहीं कि सीट कितनी कमज़ोर है, ले जा कर हरवा दिया. राजनारायण अपने यहाँ काउँटिंग करवाते रहे, डाक्टर की सीट में नहीं गये. खाना नहीं खाया. हम लोग खा कर लौट आये.

दूसरे दिन सुबह दफ्तर आये. श्रीनिवास से अध्यात्म को पूछा, नहीं थे. मैंने प्रोग्राम के बारे में बताया तो बुलाया. पहिले ही बिगड़े, "मैं लिख कर तो दूँगा ही, लेकिन तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो. हफ़्ते में पाँच चिट्ठियाँ लिखते हो. सुधरो नहीं तो छोड़ कर चले जाओ. नहीं सुधरोगे तो मैं छोड़ने को कहूँगा. दो तीन बार कहने पर भी नहीं सुधरोगे तो हटा दिये जाओगे वर्ना मैं दफ़्तर से नाता तोड़ लूँगा. फ़िर प्रोग्राम बताया. 9 से 19 तक. मेरा ख्याल था कि 10 से शुरु करना चाहिये, बस्ती को 8 को था, फ़िर 9 को बनारस कैसे होगा? दूसरे दिन जा कर बताया तो बिगड़े कि ड्राफ्ट क्यों नहीं बनाया चिट्ठियों का. 23 की शाम को ही आम सभा में भाषण था. सेन्ट्रल आफिस को कहा कि बदमाश लोग हैं, अंग्रेज़ी में सर्कुलर भेजते हैं. बन्दे मातरम रामचन्द्र राव की तारीफ़ की कि ऐसे लोग पार्टी में आने चाहिये. केन्द्रीय दफ्तर को जो नोट लिख कर दिया उसमें कहा कि कोई काम नहीं होता है. चुनाव के आँकड़े ठीक से नहीं रखे गये. मैनकाईन्ड को लिखा कि यह मेरा दूसरा अल्टीमेटम है, तीसरी बार मैं मैनकाईन्ड से सम्बन्ध तोड़ लूँगा.

24 को लोकनाथ आ गये. उससे कोई बात नहीं हुई. सुरेन्द्र ने आ कर कहा कि चुनाव सम्बन्धी आँकड़े लिखे जा रहे हैं तो बोले कि लिख कर बात करो.

शाम को कार्यकर्ताओं की बैठक थी. 30-35 आदमी थे, उनमें भी 15 पार्टी के मेम्बर नहीं. यू.पी. और विन्ध बगैरह की बात करने के अलावा कहा कि पार्टी में बेईमान लोग भर गये हैं. इन्हें निकालो. दूसरी ओर आलसी लोग हैं. कोई काम नहीं करते (इशारा लोकनाथ और रंगनाथ की ओर था) इन्हें भी निकालो. अगर नहीं निकले और पार्टी नहीं सुधरी तो "मैं थका नहीं हूँ. नयी पार्टी बनाऊँगा." निशान वगैरह पर यह भी कहा कि आग लगने पर यह तो ऐसा ही हुआ कि हर आदमी अपनी जान बचाने की करे. राव और शिवलिंगम वाले किस्से का भी ज़िक्र किया.

दूसरे दिन हेक्टर ने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया. चक्रधर भी आ गया. वह भी बहुत परेशान रहा. विपिन ने भी तय कर लिया कि इस्तीफ़ा देंगे. राव ने भी. लोकनाथ ने भी एक इस्तीफ़ा लिखा कि मैं समझता हूँ कि जन धन का दुर्पयोग कर रहा हूँ इसलिए चले जाना चाहिये. हेक्टर ने पहले अल्टीमेटम का ज़िक्र करते हुए लिखा कि ऐसी सूरत में मुझे छोड़ देना चाहिये. डाक्टर ने जवाब दिया कि आप के बगैर चूँकि काम नहीं चल सकता, इसलिए मैं ही छोड़ देता हूँ. इसकी मुझे कोई फ़िकर नहीं कि आप अभी छोड़ें या महीने बाद, यह सब आप एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग में तय करें.

उसके बाद 28 तक डाक्टर यहाँ रहे. ठंडे थे. कुसुम भी आयी थी. उससे एक दिन बोले कि "मैं एक नयी पार्टी बना रहा हूँ." उसने कहा, "क्या हर साल एक बनेगी?", बोले, "तुम अगर हर साल एक बच्चा पैदा कर सकती हो तो मैं हर साल पार्टी क्यों नहीं बना सकता?" उसने कहा, "आप को गलतफ़हमी है (You underestimate me Dr.) मैंने एक साल में दो बच्चे पैदा किये हैं."

सम्भवतः नारायण ने उन्हें बताया कि विपिन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. 27 की सुबह उससे कहा कि क्या इरादा है? विपिन - "I have resigned". Dr - "Well you may do whatever you like, but it has nothing to do with my note." Bipin - "Of course it has every thing to do with it. It is the direct outcome of it." फ़िर बोले, कि तुम इसे पर्सनल क्यों लेते हो. लेकिन सुधारो अपने को. इस तरह यह पार्टी कैसे इम्प्रूव होगी. अंत में यह कह कर चले गये, "Either you improve or I won't have anything to do with this party. You may go to hell."

शाम को विपिन के जाने से पहले एक नोट लिख कर दे गये National Committee के नाम "My latest attempt to improve the party has failed". आलस, झूठ, धोखेबाज़ी और बेईमानी को बड़े दोष बताया. आलस को सबसे बड़ा लिख दिया कि अगर रा. स. प्रायश्चित का प्रस्ताव नहीं करती तो मेरा इस्तीफ़ा मँज़ूर करे. कोई बहस न हो. यही सोचें कि किस प्रकार पार्टी सुधारें.

मेरी सुरेन्द्र से यह बात हुई कि दिल्ली के पार्लिमेन्टरी ग्रुप के दफ़्तर में अगर हो सके तो मैं चला जाँऊ. विपिन से भी मैंने यही कहा कि अगर ऐसा होगा तो ठीक वर्ना यूँ भी मैं छोड़ जाऊँगा.

लोकनाथ ने इस्तीफ़ा नहीं दिया. फ़ौरन बात करने लगे कि हम चलायेंगे मैनकाईन्ड को. हेक्टर ने विश्लेषण किया कि मुमकिन है डाक्टर नयी पार्टी बनाने की सोच रहे हों. अगर समाजवाद का जो हमारा निरूपण है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाये, विशेषतः लोकतंत्र के बारे में, तो दक्षिण पक्ष की एक नयी पार्टी मुख्यतः जाति विरोध के आधार पर बन सकती है. डी. एम. के., P&W और उत्तर में भी इस तरह के लोग हों, बन्देमातरम और इन्दुदेव जैसे, नयी पार्टी बन सकती है जिसमें आदमी भी आयेंगे और पैसा भी.

मैनकाईन्ड के स. बोर्ड की बैठक हुई. तय हुआ कि फ़िलहाल तीनों इस्तीफ़े स्थगित रखे जायें. उसके दो दिन बाद राव ने भी अपना इस्तीफ़ा लिख कर दे दिया.

अखबारों में लखनऊ का कुछ पता नहीं चलता था. यहाँ चक्रधर थासुधाकर भी 29 को आ गया था. सुबह से शाम तक वही चर्चा. लोकनाथ ने यह भी कहना शुरु किया कि विपिन ने इस्तीफ़ा वापिस ले लिया होगा. सब ठंडा हो जायेगा. यह भी भाई यह पोलिटिक्स है. सभी अपना स्वार्थ देखते हैं. जगदीश और राजनारायण की हिमायत भी इसी दृष्टि से की, विशेषतः जगदीश की. मैंने यह भी कहा कि नहीं, मेरी नज़र में विपिन गिर जायेंगे, तो बोला, ऐसा क्यों कहते हो.

बद्री से मैंने काम के लिए कहा. पिछले महीने भर से वादा कर रहा है. कल भेजने का कहा है. एडवाँस देने का भी कहा है. देखें मुकर न जाये तो.

चार तारीख़ को मैंने डाक्टर को एक चिट्ठी लिखी कि मेरा काम यहाँ नहीं चलता, मुझे छुट्टी दें. दिल्ली जाने की इच्छा भी प्रकट कर दी. नयी पार्टी वाली बात के प्रति संदेह भी प्रकट किया और भठ के वातावरण का विरोध भी किया.

कल एक तार भी भेज दिया है कि उनके भाषण से जो चिट्ठी की शक्ल में जायेगा, नयी पार्टी की बात निकाल दूँ. देखें क्या उत्तर देते हैं.

कल अध्यात्म आये, उनसे तो कोई ख़ास बात नहीं मालूम हुई. आज गोपाल गौड़, रंगनाथ और मानकलाल आये. मालूम हुआ कि लखनऊ में राजू, राजनारायण और कैशव ने डाक्टर का समर्थन किया. राजनारायण और बंडू ने विपिन पर हमले भी किये. बंडू की कोशिश थी कि खुद प्रधानमंत्री हो जायें. सुरेन्द्र ने साफ़ विरोध किया. गोपाल ने भी. रामचन्द्र शुक्ल ने भी दबते स्वर में आलोचना की डाक्टर की. अन्तः एक प्रस्ताव पास किया , जहाँ हम जीते, वह अपने सिद्धांत पर टिके रहने के कारण, जहाँ हारे वहाँ विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर, इस कारण की कौशल, सच्चाई और सिद्धांत पर चलने के गुणों का अभाव था.

राजनारायण, मधु और चक्रधर की एक कमेटी बनी है, अनुशासन की जाँच और संगठन ठीक करने के लिए.

विपिन का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया. कोई नया नहीं चुना गया. अभी उसी तरह चलेगा.

आज सुबह से फ़िर बड़ी गर्मी है. मानक लाल पर तो शायद डाक्टर ने हाथ फेर दिया है. लोकनाथ फ़िर बड़ी गर्मी में हैं, लेकिन क्या करेंगे यह नहीं मालूम. मुझे उस पर विश्वास नहीं. हो सकता है रंगनाथ भी छोड़ कर चला जाये. पंडित तो कहीं नहीं है. रहे चाहे जाये, उसका कहीं मतलब नहीं. जायेगा भी तो राजनीतिक कारणों से नहीं.

***

Labels:

इतिहास,

भारत,

लोहिया,

समाजवादी पार्टी

15 अक्टूबर 2012

भारतीय राष्ट्र के पुनर्जागरण का संघर्ष - कुछ समस्याएँ

ओमप्रकाश दीपक, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 30 जून 1968

हिन्दुस्तान में अध्ययन, विचार, विवेचन और विश्लेषण की जगह बड़ी हद तक फ़िकरेबाज़ी ने ले ली है. मैं जानता हूँ कि यह बात बहुतेरे लोगों के गले नहीं उतरेगी. कुछ लोग तो जवाब में यह भी कह सकते हैं कि मेरा यह वाक्य इस बात का प्रमाण है कि मैं स्वयं भी हीन भावना से पीड़ित हूँ. मैं उलट कर इस आरोप को भी फ़िकरेबाज़ी का एक नमूना कह सकता हूँ. आम तौर पर हमारे यहाँ बहसें इससे आगे नहीं बढ़तीं क्योंकि जो लोग स्थिति को अनुभव करते हैं वे भी आगे जा कर कहीं उँगली नहीं रख पाते कि रोग कहाँ है.

मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि कुछ जगहों पर उँगली रखूँ. इसके बाद भी कोई सार्थक बहस चलेगी, इसकी उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है. लेकिन इतना ज़रूर है कि और भी काफ़ी लोग हैं, खास कर नौजवान लोग जिन्हें फ़िकरेबाज़ी से सन्तोष नहीं होता. जो विचारों के क्षेत्र में आज की निरर्थक एकरसता और जड़ता को तोड़ना चाहते हैं.

पिछले बीस इक्कीस सालों से भारतीयों का अपना एक स्वतंत्र राज्य है. लेकिन भारत क्या एक राष्ट्र है? इस सवाल का आज तक सामना नहीं किया गया. इस मामले में हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है. दुनिया में ऐसे कई राज्य हैं जो एक राष्ट्र नहीं हैं. पश्चिमी जर्मनी-पूर्वी जर्मनी, उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम-दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी आयर-दक्षिणी आयर. इन सभी मामलों में एक राष्ट्र को दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया है. निकट भविष्य में उनके फ़िर से एक होने की आशा भी नहीं, क्योंकि आयर को छोड़ कर, जिसके बँटवारे का आधार धर्म है, अन्य सभी देश अमरीकी-रुसी-चीनी क्षेत्रों में बँटे हैं. वे फ़िर से एक तभी हो सकते हैं जब इनमें से कोई एक या दोनों ही वहाँ से हट जायें. लेकिन राज्य भले ही दो हों, राष्ट्र के एक होने के बारे में कोई बहस नहीं.

दूसरी तरफ कुछ बड़े देश है, जिनमें राज्य तो एक है, लेकिन राष्ट्र कई हैं. अमरीका किस हद तक एक राष्ट्र है या कनाडा किस हद तक एक राष्ट्र है इस पर बहस हो सकती है. लेकिन हवाई द्वीप भी अमरीकी राष्ट्र का अंग है इसे किस आधार पर स्वीकार किया जा सकता है? रूस और चीन का मामला तो बिल्कुल साफ़ है. एक राज्य होने के अलावा और कोई सामान्य तत्व नहीं है, जो इन राज्यों के सारे निवासियों को एक सूत्र में बाँधता हो - न इतिहास, न भूगोल, न संस्कृति, न धर्म, न भाषा, न और कुछ. राज्य की सहायता से अर्थ व्यवस्था और समाज व्यवस्था की एकरूपता के जरिये राज्य के सभी हिस्सों को बाँधने की कोशिश की गयी है.

हमारे यहाँ स्थिति यह है कि आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीयता की जो धारणा विकसित हुई थी, उसके आधार भौगोलिक भी थे, एतिहासिक भी, जातीय भी थे और साँस्कृतिक भी, आर्थिक भी थे और राजनीतिक भी. लेकिन 1947 में हिन्दुस्तान का बँटवारा इस ढंग से किया गया कि यह सभी आधार खत्म हो गये. कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है जिससे हम कोहिमा, कलकत्ता, अमृतसर, श्रीनगर और तंजौर को बाँध सके, और ढाका, लाहौर और पेशावर को छोड़ा जा सके. भारतीय समाज को जोड़ने वाला एक ही तत्व रह गया - भारतीय राज्य.

इस आधार पर तो केवल एक बेजान और कमजोर राजनीति चलाई सकती थी. यही हुआ भी. भारतीय राजनीति ने चाहा कि राष्ट्रीयता के आधार वही रहें जो आज़ादी के पहले थे लेकिन भौगोलिक सीमा वर्तमान भारतीय राज्य की रहे. अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि आर्थिक नीतियों को भी किसी हद तक राज्य की सीमाओं के आधार पर चलाया जा सका. लेकिन कश्मीर के साथ तो पहले ही एकमात्र बर्नहाल दर्रे के ज़रिये सम्पर्क था, 1965 के भारत पाक संघर्ष के बाद शेष भारत के साथ असम का सम्बन्ध भी सिलीगुड़ी के रेलमार्ग से ही रह गया - पूर्वी बंगाल से हो कर गुज़रने वाले महत्वपूर्ण जलमार्ग बन्द हो गये.

कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि राष्ट्रीय जीवन का जितना हिस्सा राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था, उसमें राष्ट्रीयता की धारणा खत्म हो गयी. अकेले भारत का न कोई इतिहास है, न कोई भूगोल, न कोई संसकृति है न कोई साहित्य. यह बड़ी ही दिलचस्प लेकिन उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्तारूढ़ राजनीति ने जो भ्रम फ़ैलाया भारतीय बुद्धिजीवियों ने लगभग निरपवाद उसे आँख मूँद कर स्वीकार कर लिया. कहने को इस समय भारत में पचास के करीब विश्वविद्यालय हैं, हज़ारों कालेज हैं, दर्जनों उच्च शिक्षा और शोधकार्य के संस्थान हैं, लेकिन किसी ने भी इस विसंगति की ओर ध्यान नहीं खींचा कि भारत एक राज्य अवश्य है, किन्तु उसकी राष्ट्रीयता का कोई तार्किक आधार नहीं है. राष्ट्रीयता अगर हो सकती है तो भारत-पाकिस्तान की, पूरे हिन्दुस्तान की एक ही.

स्थिति का एक दूसरा पक्ष भी है. समूचे भारत की राष्ट्रीयता का कोई तार्किक आधार नहीं है, लेकिन उसके अंगों के अलग अलग आँशिक आधार हैं. यह अंग भौगोलिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी. कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का भूगोल, तमिल भाषा, तमिल संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, जाटों का इतिहास, जाट संस्कृति, मगध का इतिहास, मालवा का इतिहास, राजस्थानी संस्कृति, आदि आदि. इन समूहों को अगर नज़दीक से देखें तो हम पायेंगे कि मुख्य रूप से तीन आधार हैं जिन पर बने समूह विषेश रूप से सक्रिय और मुखर हुए हैं - धर्म (हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी), भाषा और जाति. असलियत यह है कि इस समय भारत में समूह जीवन के लगभग सभी पक्षों को यह तत्व मिल कर या अलग अलग नियन्त्रित और संचालित करते हैं.

भाषाओं में भी अंग्रेज़ी का मामला दूसरों से अलग है. एक ओर तो अंग्रेज़ी किसी भौगोलिक क्षेत्र विषेश की भाषा नहीं है, सारे देश में ही एक छोटा सा वर्ग है जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी लिख बोल और समझ लेता है. दूसरी ओर अंग्रेज़ी इस वर्ग को किसी राष्ट्रीय केन्द्र से नहीं जोड़ती, सीधे पश्चिम से जोड़ती है. फ़लस्वरूप एक ऐसी मानसिकता का विकास हुआ है जिसे हम "प्राँतीय अंतरराष्ट्रीयता" कह सकते हैं. यह दिमाग एक तरफ़ तो प्राँतीय है, या और भी संकीर्ण है, और दूसरी तरफ़ अंतरराष्ट्रीय है. लेकिन राष्ट्रीय नहीं है. राष्ट्रीय हो भी कैसे, राष्ट्रीयता की कोई तर्कसंगत धारणा ही नहीं है.

इस सन्दर्भ में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश में सारा साहित्य इन्हीं लोगों के द्वारा, इन्हीं लोगों के लिए लिखा जाता है, कम से कम सारा आधुनिक कहा जाने वाला साहित्य. इस लिए आधुनिकता के नाम पर हमारे यहाँ यह प्रांतीय अन्तरराष्ट्रीयता ही फली फूली है. इस अन्तरराष्ट्रीयता के भी कई रूप देखे जा सकते हैं. एक रूप में प्रांतीय होना जनाभिमुख होना है और अन्तरराष्ट्रीय होना आधुनिक होना है, लेकिन राष्ट्रीय होना तो दकियानूसीपन है. ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रीयता का वर्तमान मात्र राजकीय आधार बहुत सुविधाजनक है. कुछ ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी ज्ञान के द्वारा इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दुनिया तो अब एक हो गयी है. राष्ट्र वगैरा की मनुष्य जाति को बाँटने वाली बातें तो निहायत दकियानूसी, पुरानी और भदेस हो गयीं हैं. उनके लिए यह बात इस हद तक तो सच है ही कि इस देश में अंग्रेज़ीदां लोग अकाल में भूख से नहीं मरते. बाकी लोग अंग्रेजी पढ़ लें तो वे भी न मरें. अगर अभी अन्तरिक्ष यात्रा केवल अमरीकी या रूसी ही कर सकते हैं तो क्या फर्क पड़ता है. हर अमरीकी ही कहां चाँद पर चला जा रहा है? और जब इतनी प्रगति हो जायेगी, तब इनमें से भी किसी न किसी को तो मौका मिल ही जायेगा. कुछ लोगों की राय में जमाना ही पश्चिम का है. अगर हमने इतनी बेवकूफी की वहां पैदा न हो कर हिन्दुस्तान में पैदा हो गये, तो अब इतना ही कर सकते हैं कि जहाँ तक हो सके पाश्चात्य बन जायें.

यूँ इस नकली आधुनिक मानसिकता का किस्सा बहुत लम्बा है. मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ के इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों, किसी ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया. करते भी कैसे, सब तो इसी अन्तरराष्ट्रीय वर्ग के हैं. बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी कोई आदमी मेहनत करके "आधुनिक भारतीय" नाम के जन्तु का अध्ययन करेगा कि इसका दिमाग कैसे काम करता है.

धर्म, भाषा और जाति को तोड़ने वाले प्रभाव आम तौर पर उतने प्रकट नहीं हैं, सिवाय पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण के प्रसंग में, लेकिन उनका असर किसी तरह कम नहीं है. प्रकट रूप में नागा विद्रोह भी है, लचित सैना भी, और उस तरह की घटनाएँ भी, जिनमें कछार की बंगाली स्त्रियों को असमी मेखला पहनने को बाध्य किया गया था. जिस तरह का प्रचार कभी मुस्लिम लीग की तरफ से किया जाता था - मुसलमान तहमत बांधते हैं, पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, हिन्दू लांग बांधते हैं, पूर्व की ओर मुँह करके पूजा करते हैं - उस तरह का प्रचार अब दक्षिण में भी होने लगा है, कि दक्षिण के लोग लुंगी बांधते हैं, उनका संगीट कर्नाटक संगीत है, आदि, आदि. यों सच यह है कि राष्ट्र का इस तरह बांटना शुरु करें तो फ़िर इसका कोई अन्त नहीं. बीच में कहीं रुकना चाहें तो कुछ समूहों पर अन्याय करके ही रुक सकते हैं - इस्लामी पाकिस्तान ही बंगाली, सिन्धी और पख्तून के लिए जेलखाना बन गया है. बंगाली अधिपत्य की यादें असमिया, बिहारी और उड़िया लोगों में, और तमिल अधिपत्य की यादें तेलगू और कन्नड़ लोगों में अभी बहुत ताजी हैं.

हिन्दी क्षेत्र में भी राजस्थानी-मैथिली वगैरह की आवाज़ें उठने लगी हैं. दूसरी ओर हम देखते हैं कि हिन्दी के प्रवक्ता उर्दू को अलग भाषा मानने को तैयार नहीं, उसे हिन्दी की ही एक शैली का ही दर्ज़ा देते हैं. पर उर्दू साहि्त को हिन्दी साहित्य के एक अँग के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं. यह लिपि का मामला ही नहीं क्योंकि सूफ़ी साहित्य फारसी लिपि में होने पर भी उसे हिन्दी का अँग मान लिया गया है. फ़िर पन्द्रहवीं शताब्दी के बाद को उर्दू साहित्य को हिन्दी में क्यों शामिल नहीं किया जाता? यहां धर्म पर आधारित एक ऐसी कमज़ोरी दिखायी देती है जो राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से ही चली आ रही है. हिन्दी और पंजाबी का अलगाव बहुत कुछ राजनीति में हिन्दू-सिख अलगाव का ही प्रतिफलन है.

वर्ग और जाति का प्रभाव जितना अप्रकट है उतना ही गहरा है. यह प्रभाव शायद हिन्दी में अन्य भाषाओं के साहित्य से अधिक है. हिन्दी का औसत लेखक आर्थिक दृष्टि से मध्यवर्गीय और संस्कार की दृष्टि से द्विज है. फलस्वरूप सारे हिन्दी लेखन में जबर्दस्त एकरसता है. कुछ पुरानी मान्यताएँ हैं, जो सारे हिन्दी साहित्य में व्याप्त हैं. यह एक बड़ा कारण है कि हिन्दी का लगभग हर कवि किसी न किसी समय महाकाव्य लिखने की चेष्ठा करता है. "प्रिय प्रवास" से ले कर "लोकायतन" तक इन महाकाव्यों को नज़दीक से देखने पर हम पायेंगे कि उनके पीछे द्विज दृष्टि ही है, भले ही उसे आधुनिकता का आवरण पहना दिया गया हो. द्विज दृष्टि को कुछ इस तरह भारतीय संस्कृति का पर्याय मान लिया गया है कि इनको पढ़ते हुए कोई शंका भी मन में नहीं उठती - पढ़ने वाले भी तो सब द्विज ही होते हैं.

यानि दुहाई चाहे भारतीय संस्कृति की दी जाती हो, चाहे आधुनिक अन्तरराष्ट्रीयता की, दोनो ही सूरतों में मानसिक जड़ता, संकीर्णता, अलगाव, टूट और बँटवारे की प्रवृत्तियाँ ही अभिव्यक्ति पाती हैं. इसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं. भारतीय समाज में न जाने कितनी सदियों से दो विरोधी प्रतीत होने वाली, लेकिन परस्पर पूरक प्रवृत्तियों का शिकार रहा है - एक प्रवृत्ति रही है अतिशुद्धता की, जो अंग अशुद्ध हो जाये, उसे काट कर अलग कर दो. दूसरी प्रवृत्ति रही है विदेशी शासक की अन्धी और ऊपरी नकल करने की, चाहे वह शासक मुगल हो या अंग्रेज. दुनिया में शायद और कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो विदेशी हमलावरों द्वारा इतनी बार कुचला और रौंदा गया हो जितना हिन्दुस्तान. हर बार जब देश इस तरह रौंदा गया तब यह दोनो ही प्रवृत्तियाँ काम करती रहीं. फलस्वरूप दो तरह के झूठे संतोष एक साथ हिन्दुस्तानी मन को भुलावा देते रहे हैं. एक ओर अतिशुद्धता और संकीर्णता की प्रवृत्ति यह भ्रम उतपन्न करती है कि कठिन से कठिन परिस्थितयों में भी हमने अपने व्यक्तित्व को बचाये रखा, अपनी संस्कृति को बचाये रखा. दूसरी ओर विदेशी शासक की भाषा-भूषा आदि की नकल यह भ्रम उत्पन्न करती है कि समन्वय के द्वारा पुनर्जागरण हो रहा है, भारत आधुनिक हो रहा है. यह दोनो प्रवृत्तियाँ दोनो मामलों में कुछ अलग अलग भी दिखायी देती हैं, लेकिन आम तौर पर एक ही वर्ग में, एक ही व्यक्ति में दिखायी देती हैं. हर सूरत में, हमारे जड़ बेजान समाज को बदलने का, उसमें जान डालने का काम नहीं होता. मौलिक प्रतिभा का, नये विचारों का, देश काल के अनुकूल नयी संस्थाओं का विकास नहीं होता.

हमारे यहाँ हर चीज़ या तो हजारों साल पुरानी है, या विदेशों से आयातित है.हमारे किसान या मछुआरे या जुलाहे आज भी उसी तरह काम करते हैं जैसे हजार साल पहले उनके पुरखे करते थे. या फ़िर ऐसी मशीने आ गयी हैं जिनके चलते रहने के लिए हम पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर हैं. देश में ऐसे कारखाने मुश्किल से दस प्रतिशत होंगे जो बिना विदेशी आयात के चल सकते हों. विचारों के क्षेत्र में, पिछले एक हज़ार साल में हमारे यहाँ कोई मौलिक प्रतिभा नहीं हुई, केवल गाँधी जी के सत्याग्रह के बारे में ही कुछ बहस हो सकती है. मैं खुद राममनोहर लोहिया को भी एक अपवाद मानता हूँ लेकिन इसका फैसला हम इतिहास पर छोड़ सकते हैं. ऊपर मैंने जो कुछ कहा है उसमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता.

एक आशाजनक तथ्य यह है कि युवा और नवयुवा बुद्धिजीवियों का ऐसा समूह जरूर पैदा हो गया है जिसे समूची भारतीय स्थिति के खोखलेपन का, उसमें निहित विसंगतियों का अहसास हो गया है. यह बुद्धिजीवी आज मोहभंग की स्थिति में हैं. वे इतना तो समझने लगे हैं कि आधुनिक भारतीय निर्माण न तो विदेशों की ऊपरी नकल से हो सकता है, न शास्त्रों के आधार पर. नये आधारों की खोज भी धीरे धीरे होने लगी है - साहित्य में भी, अर्थशास्त्र और राजनीति में भी. विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोगों में भी यह चेतना आने लगी है कि विज्ञान के सामान्य सिद्धांत जिस तरह सार्विक होते हैं, व्यावहारिक विज्ञान उसी तरह स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है.

मगर भारतीय राज्य की शक्ति अभी भी जड़ता और दास भावना के साथ ही है. और इसलिए भारतीय राज्य के और अधिक विघटित होने का खतरा बढ़ता जाता है. मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्र का पुनर्जागरण का संघर्ष अब निर्णायक दौर में पहुँच रहा है. और मुझे यकीन है नयी पीढ़ी न सिर्फ भांटने वाली प्रवृत्तियों को खत्म करके राष्ट्रीयता को फिर से प्रतीष्ठित करेगी, वरन उसमें भी राष्ट्र की मौलिक प्रतिभा जीवन के सभी क्षेत्रों में जागेगी.

***

टिप्पणी: ओमप्रकाश दीपक ने यह आलेख १९६८ में साप्ताहिक हिन्दुस्तान पत्रिका के लिए लिखा था. तब भारत की स्वतंत्रता की इक्कीस वर्ष हुए थे और शायद बँटवारे के बाद बचे भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न करना समझा जा सकता था. लेकिन यह प्रश्न वहीं स्माप्त नहीं हुआ था. इसी विषय पर सुनील खिलनानी या रामचन्दर गुआ जैसे लोगों में पिछले कुछ सालों में भी लिखा है. इस आलेख में उनका यह कहना कि अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय सभी विदेश की ओर देखते हैं या फ़िर यह कि भारत में किसी भी क्षेत्र में मौलिक सोच नहीं हुई, जैसी बातों पर अवश्य आज बहस हो सकती है.

यह आलेख आज कितना प्रसंगीय है यह तो पढ़ने वाले ही कह सकते हैं, हाँ स्वंत्रता के बीस साल बाद वे इसके बारे में क्या सोचते थे, यह जानना भी दिलचस्प हो सकता है, यह समझने के लिए कि इसके लिखने के चालिस सालों के बाद क्या बदला है, क्या नहीं बदला! (सुनील दीपक)

***

20 मई 2012

एक कमज़ोर आदमी का कमज़ोर सच

यह लेख मेरे लिए एक निजि चुनौती बन गया है. पिछले कई हफ्ते से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे अपने दिमाग में कोई शक्ल दूँ, और लिख डालूँ. कितनी बार बैठा और कलम खुली रही, लेकिन उठा तो कागज़ सादे के सादे थे. दो बार जबरदस्ती लिखना शुरु किया, तीन चार सौ शब्दो के बाद लिख नहीं पाया. हर बार ऐसा लगता है जैसे मैं खुद अपनी मुट्ठी से फिसलता जा रहा हूँ. यह एक अजीब किस्म का अनुभव है, जो खुद मुझे भी शायद पहली बार हो रहा है. कम से कम इसका एहसास मुझे पहली बार हो रहा है. मुमकिन है पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ हो और मुझे पता न चला हो, क्योंकि उस वक्त बौद्धिक अनुशासन की जरूरत न पड़ी हो.

मेरे दिमाग को कभी कभी ग्रहण लग जाता है, यह मैं जानता हूँ. कम से कम दो ऐसे अवसरों के कटु अनुभव तो मेरे सम्पादक मित्रों को भी हैं. मेरे घर की दीवारों को चीर कर एक आवाज आ रही है. हर आधे जुमले के बाद एक जोर की हिचकी, जैसी हिन्दी फ़िल्मों में कभी कभी नशे के धुत्त शराबी लेते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे चीखती हुई जवान मर्द की आवाज - मेरी मां दोनो आखों से अन्धी है, दोनो पैरो से कमजोर है. आत्मा कलप रही है. काया कल्प रही है. एक कमीज पैजामा चाहिये. मेरा भाई अन्धा है दोनो आँखों से और दोनो पावों से लँगड़ा है.

आवाज दूर चली गयी है, अब सिर्फ रह रह कर हिचकी सुनई देती है. और मैं सोचता रहता हूँ कि यह चीख झूठी है. लेकिन मेरा सर भन्ना गया है. मेरे दिमाग को कभी कभी ग्रहण लग जाता है. किसी एक हिस्से में विवेक, यानि वह जो तर्कों और तथ्यों को छानने का काम करता है, काम करना बन्द कर देता है, कुछ अर्से के लिए. शायद इसीलिए मैं अभी तक पागल नहीं हुआ हूँ. लेकिन अपने आप का खुद अपनी मुट्ठी से फिसल जाना, उसमें कोई तनाव नहीं है, कोई आवेग नहीं है. जाने एक हल्की सी उदासी है. बल्कि शायद उदासी कहना भी गलत है. खालीपन है, नहीं खालीपन भी नहीं है बल्कि जाने कैसी कैसी बातें याद आती हैं जिनका इतिहास से कोई मतलब नहीं है. या शायद है.

मेरे जी में आया है कि सरताज से मेरी फिर मुलाकात हो (ग्यारह साल पहले, यही दिन थे अगस्त सितम्बर के, वह हैदराबाद की सबसे खूबसूरत और कमसिन तवायफ़ थी, अठारह बीस साल की) और पूछूँ कि अब तुम्हारे कितने बच्चे हैं. तब एक लड़का था, और उसकी मां, नूर के छह, सातवां पेट में था. सरताज को उसकी मां डाक्टर बनाना चाहती थी. लड़का होती तो मुमकिन है बन जाती. लड़की थी इसलिए तवायफ़ ही बनी.

वो तस्वीरें अब भी शायद कहीं हों, लेकिन ज़्यादा मुमकिन है कि और तमाम जाने क्या कुछ के साथ जल गयीं हों, जिनको देख कर शायद मैं खुद भी अपने को पहचान न पाऊँ. मैंने खास ढंग से दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बाल छोटे छोटे कटा रखे थे, तहमत कमीज़ के ऊपर नीली वास्कट पहन रखी थी. जलन्धर स्टेशन पर एक मुसलमान बुजुर्ग को मुझसे आधे घँटे बात करने के बाद भी शायद शक नहीं हुआ था कि मुसलमान नहीं हूँ. मेरे अपने दोस्त आवाज़ सुने बिना मुझे नहीं पहचान पाते थे.

मेरे देखते देखते ज़मीन पर बैठी हुई एक जवान औरत गिरी थी और बेहोश हो गयी थी. पुलिस की लाठियों की मार से बेहोश हुईं बीस औरतें पहले से खाटों पर पड़ी थीं. रात मस्जिद की सभा में मैंने झूठी कसम खायी थी कि ज़मीन्दार के ज़ुल्म के खिलाफ लड़ाई जब तक जीती नहीं जाती, मैं उन्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगा. दो हफ्ते बाद ही मैं चला गया था, फ़िर लौट कर नहीं गया.

उसके साल भर पहले वैसी ही एक लड़ाई में मैंने भी मार खायी थी, पुलिस थाने में. और उसी में मुझे एक नया नाम मिला था दीपक. लेकिन सिद्दीक साहब मुझे ओम प्रकाश ही कहते थे, दीपक तो तुम्हें कोई शमा ही कहेगी. गिरफ़्तारी देने जाने लगे थे तो लिपट गये थे कि अब जाने कितने दिनों बाद फ़िर मुलाकात हो. फ़िर मुलाकात नहीं हुई. रावलपिण्डी में मर गये, गरीबी और भूख से. उस आखिरी मुलाकात में कह रहे थे, जल्दी ही हमारा एक कुनबा हो जायेगा, समाजवादियों का, जो हिन्दू या मुसलमान होने से पहले समाजवादी होंगे.

रात ग्यारह बारह बजे तक सभा होती और बारह बजे मोहसिन मुझे पकड़ कर ले जाता और हमारे साथ ही सभा से लौटी उसकी बीबी मेरे लिए चाय बनाती. पाँच बजे सोता, सात बजे उठ जाता, बीस बरस का था. गजब की उम्र होती है, बस एक बार ही आती है ज़िन्दगी में, वरना जाने क्या हो जाये. "चाय और सिगरेट बस यही देखता हूँ, खाते कब क्या हो, कुछ पता नहीं. क्यों अपनी उम्र घटा रहे हो?" "लम्बी उम्र ले कर भी क्या करना है?" "हां तुम्हें तो कुछ नहीं, हीरा तो हमारा खो जायेगा."

नहीं, नहीं, यह सब झूठ है, सब झूठ है. फ़िर इलाहाबाद में पढ़ा था कि बंटवारे के बाद जेल से लोग छूटे उनमें चार सौ मुसलमान थे. सारे पड़ोसी उन चार सौ परिवारों को सीमा तक छोड़ कर आये. बस वही एक जगह थी पूर्वी पंजाब में जहाँ दंगा नहीं हुआ था. मैं चला गया था तो यूसुफ गया था मेरी जगह. प्रसोपा के पहले सम्मेलन (इलाहाबाद) में आया था और रुंधे हुए गले से बोला था अब हम तो यहां परदेसी हो गये हैं. और अभी दो साल पहले मुबारक सागर इलाज के लिए दिल्ली आये थे तो बोले थे - यूसुफ तो अयूब का मुखबिर हो गया था, उसी ने तो हम सबको पकड़वाया.

दीपक मेरे नाम के साथ जुड़ गया, "दीपक होराँ" से दीपक साहब, फ़िर दीपक जी या सिर्फ दीपक. लेकिन उन दिनों जब मैं एक जुलाहा युवक था, तो मेरा नाम क्या था? किसी और तो क्या याद होगा, खुद मुझे ही याद नहीं है. क्यों याद नहीं है? मैं अपने को तसल्ली देता हूँ कि याद रहता तो मैं सचमुच पागल हो जाता. अभी मेरा दिमाग इतना काबू में है कि मुझे याद है दिसम्बर 1946 में जयप्रकाश जी लाहौर गये थे. एक खास बैठक हुई थी, जिसमें मैं भी था और बात हुई थी कि एक गुप्त संगठन जल्दी से जल्दी बनाना चाहिये, शायद जल्दी ही फ़िर अंग्रेज़ी राज से लड़ना हो और इस बार 1942 की गलतियाँ दोहरायी न जायें. फरवरी 1947 में काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन हुआ था और सारी बहस इसको ले कर हो रही थी कि क्रांती के बाद संक्रमण काल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, और इस पर की समाजवादी कांग्रेस के अन्दर रहे या बाहर निकल आयें.

किसी को अन्दाज़ नहीं था, लोहिया सम्मेलन के अध्यक्ष थे, उनको भी नहीं कि तीन महीने बाद हिन्दुस्तान के बँटवारे का फैसला हो जायेगा और सम्मेलन में बैठे हुए लोग भी बँट कर एक दूसरे के लिए परदेसी हो जायेंगे. रावलपिन्डी से चला था और बिना किसी से मिले इलाहाबाद चला गया था. टीन का एक छोटा सा सूटकेस और पांव में रबड़ की चप्पलें. मैं तो शर्णार्थी भी नहीं था, बेगाना था, खुद अपने शहर में भी परदेसी. मैं जिस देश का था, वह देश ही खत्म हो गया था.

पिछले साल बंगलादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान मेरा मन बराबर वहीं था, और मैं बराबर कोई तरीका निकाल कर उधर जाने की कोशिश करता था, इसमें मुझको कोंचने वाला मेरे मन के अन्दर भी कोई था, जो शायद चाहता था कि वहीं मौत आ जाये और मेरी ज़िन्दगी मुसलसल झूठ बनने से बच जाये. लेकिन मौत नहीं आयी, मैं बेगाना का बेगाना ही हूँ, परदेसी का परदेसी ही हूँ.

लोग पूछते हैं कि क्या बंगलादेश भारत का दोस्त रहेगा? लोग कहते हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ क्या शांति होगी? और मैं चुप रह जाता हूँ. या अखबारी तर्क गढ़ गढ़ कर झूठ बोलता हूँ. लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा अहसास उभरता है कि मैं और ये एक ही दुनिया में नहीं रहते. इनकी दुनिया ही अलग है और मैं अकेला हूँ, सबसे बेगाना, सब जगह परदेसी. खुद अपने घर में बेगाना हूँ क्योंकि मेरे बच्चे उस राज्य में पैदा हुए हैं जिसका नाम भारत यानि इण्डिया है. और मेरी पत्नी के लिए झेलम एक नदी का नाम है जो श्रीनगर से गुजरती है और पाकिस्तान में बह कर सिन्धु से मिल जाती है, और एक जिले का नाम है जो पाकिस्तान में है, जहां उसके दादा परदादा रहते थे.

कभी कभी एक बिजली सी कौंध जाती है. पिछली दिस्मबर में जब लड़ाई शुरु हुई थी, तो कमला ने अखबार देखा था और उसके अन्दर से जाने कौन बोल उठा था कि मुझे लगता है कि जैसे मेरे मायके और ससुराल में लड़ाई हो रही है. मुमकिन है कि वह केवल क्षण भर का सत्य रहा हो लेकिन मुझे लगा था जैसे हिन्दुस्तान के इतिहास का बहुत बड़ा सच वह उस एक वाक्य में बोल गयी थी.

लोहिया ने एक बार लिखा था कि उन्हें भारत माता शब्द अच्छा नहीं लगता - भारत बाला या भारत कन्या के रूप में वे इस देश को देखते हैं या देखना चाहते हैं.

भारतबाला. भारतबाला. इस रूप की कल्पना करने की कोशिश करता हूँ तो कमला की बात का दर्द असहनीय लगने लगता है. भारतबाला.

कानपुर से दिल्ली पहुँचे थे तो अखबार पढ़ा था कि लाहौर में दंगा हो गया. हिन्दुस्तान का बँटवारा नोआखाली से नहीं हुआ, बिहार से नहीं हुआ. हिन्दुस्तान का बँटवारा अमृतसर, लाहौर, रावलपिन्डी और मुलतान में हुआ. लाहौर में एक जलूस निकला था जिसमें कांग्रेस के झँडे वाली नीचे वाली हरी पट्टी फाड़ कर निकाल दी गयी थी. मुलतान में डा. सैफूद्दीन किबलू, तब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, को मुसलमान दंगाईयों ने मार कर अधमरा कर दिया था. और पंजाब कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव किया था कि पंजाब को दो हिस्सों में बाँट दिया जाय, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब. और, और तो बहुत कुछ लिखा गया है. मैं उसमें क्या जोड़ूं, सिवाय इसके कि मैं शरीर और मन से निःश्क्त, निस्तेज, खाली हो कर लौट गया था. लेकिन जिन्दगी में "लौटना" कभी मुमकिन नहीं होता. मुझे कुछ हैरत अब भी होती है कि मेरा दिमाग काम करता रहा. शायद सिर्फ इसलिए काम करता रहा कि एक सवाल उठ खड़ा हुआ था, क्यों?

एक साल तक मैं इस सवाल का जवाब मार्क्स, एजेल्स और लेनिन की किताबों में खोजता रहा था. गांव वालों की नजर में या तो साधू था या सनकी.

तड़ तड़ तड़ तड़. लाहौर की एक तिमंजली इमारत में ऊपर परकोठे की बन्द खिड़की के शीशे से लग कर रात दो बजे तक मैं कर्फ्यू लगे उस शहर की सूनी सड़कों को देखता रहा था आखिरी बार. कार्डाइट के विस्फौट की एक खास आवाज होती है. जिसने राइफल चलने की आवाज नहीं सुनी वह उसे पहचान नहीं सकता. जिसने एक बार सुनी है, वह उसे भूल नहीं सकता. कान में आवाज आती है, किधर से आयी समझें, इससे पहले एक जीता जागता जिस्म जमीन पर गिर कर तड़पने लगता है, और जमीन पहले लाल फ़िर कत्थई होने लगती है.

सूरज की रोशनी की तरह कृपाण चमकती है, या तिरछे फ़ल का छुरा कौंधता है या चाकू. पेट में, पीठ में, सीने में, गले में. नहीं वह मैं लिख नहीं सकता. कोई मंटो ही लिख सकता है. मैंने शराब के नशे में डूबना नहीं सीखा. कभी पी तो अन्दर कोई किसी कठोर पिता की तरह अन्कुश लगाता रहा. हाथी को अपने माथे पर अंकुश की चुभन कैसी लगती होगी? कम से कम मैं तो उससे मुक्त हो कर बदमस्त नहीं हो सका. मुझमें एक कदम भी चलने की ताब नहीं रह गयी, तब भी शायद इतना ही हुआ कि दिमाग के एक बड़े हिस्से पर ग्रहण लग गया.

सिर्फ इकत्तीस जनवरी 1948 की सुबह दो आदमियों ने आ कर खबर दी थी, और फ़िर गांव में अकेला बैटरी से चलने वाला रेडियो सुना था - गांधी जी को किसी ने गोली मार दी थी, तो बाल नोच लिये थे. बदहवास पहली बस से शहर भागा था, वही आखिरी बस थी तीन दिनों तक, जैसे शहर में मुझे कुछ वापस मिल जायेगा. मिला था रेडियो पर रोती हुई आवाज़ों का हजूम.

लोहिया ने मरने से पहले गांधी की याद से एक सवाल पूछा था - आप बटवारे के पहले क्यों नहीं मर गये, छः महीने बाद क्यों मरे? उसके बहुत पहले से खुद अपने आप से पूछते रहे थे, उस दिन मैं जेल में क्यों नहीं था? कमजोर सच, झूठ से भी बुरा होता है. सचमुच कमजोर सच, झूठ से भी बुरा होता है.

लुई माउण्ट बैटन ने गांधी जी को ताना मारा था, हिन्दुस्तान की जनता अब आप के साथ नहीं मेरे साथ है. वह झूठ था लेकिन ताकतवर झूठ था और इसलिए अब तक सच बना हुआ है. ढाका में मैंने कमाल हुसैन से कहा था, यह जहर जो हमारी नसों में भरा हुआ है, यह कैसे जायेगा? पलटन किसी भी नौकरशाही का सबसे संगठित, अनुशासित, आज्ञाकारी और कुशल अंग होती है. 9 महीने तक पाकिस्तानी पलटन और उसके स्थानीय सहायक, अर्ध सैनिक संगठन, बंगला देश में वह सब कुछ करते रहे जो सिर्फ पागल, जंगली, राक्षसी भीड़ें किया करती हैं. कहां से आया यह जहर? कैसे मिटेगा?

लेकिन पाकिस्तानी पलटन ही क्यों? भारत में पिछले पच्चीस सालों से यही होता चला आ रहा है, छोटे पैमाने पर. जमशेदपुरा, राँची, बनारस, इलाहाबाद, मेरठ, इन्दौर, जबलपुर, सागर, भिवंडी, अहमदाबाद, जलगांव, अभी अभी अलिगढ़, फीरोज़ाबाद. गांधी के खून से भी वह जहर नहीं मिटा. और वह एक बूढ़ा, बहुत बड़ा आदमी, वह भी तो पिछले पच्चीस सालों से हर जगह के लिए परदेसी है. वंशीधर शुक्ल की अवधी में एक कविता है, "हुईगा स्वतंत्र भारत हमार". उसकी अंतिम पंक्ति है, "परतंत्र भये अब्दुल गफार".

गांधी शताब्दी के वर्ष में वह भारत आये थे, तो एक बार भ्रम हुआ था, मेरा देश अभी है. लेकिन उनको मिला था अहमदाबाद से उठता हुआ धुँआ. कार्डाइट के अलावा और भी गंध होती है. इंसान के जलते हुए जिस्म की गंध. इन्सान की सड़ती हुई लाश की गंध. अच्छे बुरे का फैसला मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दिमाग को ग्रहण लग जाता है. उस अंधेरे को चीरने की कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती.

लुई माउण्टबैटन का झूठ अब भी झूठ है, और अब भी ताकतवर है. "इण्डिया" यानि भारत के शासक वर्ग की पूरी ताकत उस झूठ के पीछे है. और अब उसकी रजत जयन्ती मानयी जा रही है. मेरे अन्दर कोई ठठा कर हँसता है. रोना बुरा होता है, गो रोया नहीं हूँ, ऐसा नहीं. लेकिन यह हँसी. रोना शायद इससे बेहतर होता. देश के खत्म होने की रजत जयन्ती मनायी जा रही है. बंटवारे की रजत जयन्ती मनायी जा रही है. पच्चीस साल से हमारे खून में घुलते जहर की रजत जयन्ती मनायी जा रही है.

जी में आता है इन्दिरा गांधी को 26 सितम्बर 1942 की याद दिलाऊं. मैं आज तक समझ नहीं पाया कि इन्दिरा गांधी को उस दिन की याद क्यों नहीं आती, बार बार वानर सेना की बात क्यों करती हैं वे. मुझे वह दिन नहीं भूलता. एक खूबसूरत तेजस्वी युवती जिसे पुलिस बार बार पकड़ कर गाड़ी में ढकेलती और वह बार बार उनकी पकड़ से छिटक कर निकल आती. बुलडाग से चेहरे वाला शहर मजिस्टर एन्थोनी झल्लाया एक तरफ खड़ा था. क्या उनके मन में कहीं छिपी कोई अपराध भावना है कि एक साल की सजा के बावजूद ब्रितानी राज ने उनको एक या दो महीने से ज्यादा जेल में रखना जरूरी नहीं समझा था, और उसके बाद फ़िर उन्होंने कुछ नहीं किया? जबकि और कितने लोग थे जो लड़ते रहे थे, आखिर तक लड़ते रहे थे. मैं जानता नहीं. दरअसल मैं यह भी नहीं जानता कि रिहाई के बाद वे क्या करती रहीं. लेकिन इतना तो समझता ही हूँ कि कुछ किया होता तो अब तक छुपा न रहता. लेकिन वह सिर्फ एक दिन भी रहा हो, तो याद करने का दिन ही है.

उस लड़ाई की याद को 15 अगस्त की शर्म के साथ जोड़ दिया गया है जो गांधी जी पर "पण्डित माऊण्टबैटन" की जीत का दिन है. न सन्कल्प का दिन है, न क्रांती का दिन है. 9 अगस्त 1942 के बाद हिन्दुस्तान की जनता उठ खड़ी हुई थी, उस घड़ी हिन्दुस्तान ने आखिरी तौर पर ब्रितानी राज को अस्वीकार कर दिया था. 15 अगस्त 1947 के बाद हिन्दुस्तानी कौम का एक बड़ा हिस्सा वक्ती तौर पर राक्षसी हो गया था.

हिन्दुस्तानी कौम को क्या उसका देश वापस मिलेगा? कहीं एक उम्मीद मन में है कि मिलेगा. कहीं एक डर भी है कि महज दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है. इसलिए कि खून में जहर तो बढ़ रहा है और उसे मिटाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा. शहर में बड़े बड़े इश्तिहार लगे हें, "सिन्ध के एक लाख हिन्दू शरणार्थियों को जबरदस्ती पाकिस्तान मत भेजो". कोई यह आवाज़ क्यों नहीं उठाता कि वे लोग अपने घरों में फ़िर से बसाये जायें, इनकी समपत्ति उन्हें वापस मिले, निर्भय हो कर यह रह सकें, इसकी गारण्टी भारत सरकार ले, चाहे इसके लिए एक बार फ़िर पाकिस्तान से लड़ना पड़े.

गैर बंगाली मुसलमानों को बंगला देश से मत आने दो और हिन्दू शरणार्थियों को पाकिस्तान मत भेजो, दोनों बातें एक ही दिमाग से निकलीं हैं जिसमें हिन्दुस्तान का कोई नक्शा नहीं है. इसी दिमाग से बंगलादेश से आवाज उठ रही है कि इस्लाम खतरे में है. यही दिमाग यह स्वीकार नहीं करता कि कि जहर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, भारत में भी है. यही दिमाग भारत से भाग कर पाकिस्तान में शरण लेने वाले हर मुसलमान को सांप समझता है. पाकिस्तान में यही दिमाग भारत में शरण लेने वाले हर हिन्दू को सांप समझता है. यही दिमाग पूरी कौम के खून में घुल रहे जहर से इन्कार करता है, कि जहर तो सिर्फ मुसलमानों में है या जहर तो सिर्फ हिन्दुओं में है. फ़िर एक जबरदस्त बेगानेपन का अहसास मन में उभरता है. 9 अगस्त 1942 का दिमाग तो कहेगा कि भारत को हिन्दू मुसलमान दोनो के लिए ऐसी शरणस्थली बनाओ जहां वे निर्भय हो कर रह सकें. वह दिमाग फ़िर आग्रह करेगा कि फ़िर पाकिस्तान व बंगलादेश भी ऐसी ही शरणस्थली बनें. तो फ़िर बंटवारा अपने आप खत्म होने लगेगा. यह दिमाग नहीं होगा तो हर क्रांती अवरुद्ध हो जायेगी. हर शिखर वार्ता अगर बंटवारे को और मजबूत बनाने वाली नहीं तो बाँझ साबित होगी. खून में जहर बढ़ता चला जायेगा, बढ़ता ही चला जायेगा. यह दिमाग नहीं होगा तो हर बड़ी ताकत सतरंज के मोहरों की तरह भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश का इस्तेमाल करेगी. 15 अगस्त के दिमाग को बढ़ावा देगी. एक बड़ी और ताकतवर कौम की जगह तीन छोटे छोटे कमजोर राज्यों का इस्तेमाल आसान होता है.

इतना कुछ लिखने के बाद भी लगता है कि आखिर मैं क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ? एक कमजोर सच को कह देने भर से क्या, जबकि वह बहुत कुछ शायद मेरा निजि सच है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने को बाँधू और अपनी बात को संगठित करूँ. अनुभव को तर्क और विश्लेषण में बदलूँ. लेकिन आज नहीं कर पाऊँगा. मुमकिन है कि कल कर सकूँ, या परसों या हफ्ते बाद, या महीने बाद. कोशिश करूँगा. इससे ज्यादा नहीं कह सकता, कौन जाने फ़िर अपने को बांधने की कोशिश करूँ और फ़िर अपनी ही मुट्ठी से फिसल जाऊँ.

सुनील दीपक की आलेख के बारे में टिप्पणियाँ

ओम ने यह आलेख अपनी मृत्यु से करीब तीन वर्ष पहले लिखा था. आलेख कुछ इस तरह लिखा गया है कि इसमें तारीखें और जगहें समझना आसान नहीं. 1972 की दिल्ली का राजेन्द्र नगर, 1961 का हैदराबाद, 1971 का ढाका, 1946-47 का लाहौर और रावलपिण्डी, 1942 का इलाहाबाद, सब कुछ घुला मिला सा है इस आलेख में.

कुछ भावुकता भी अधिक है. शायद "चौरंगी वार्ता" के लिए वह "जन" के सम्पादक और दिनमान जैसी पत्रिका में लेखने के नाते बड़े लेखक समझे जाते थे जिसकी वजह से उस समय उनके आलेख में स्पष्टता लाने के लिए सुधार किये बिना ही उसे छाप दिया था?

आलेख के प्रारम्भ में जिन भिखारियों की बात करते हैं, वे मुझे भी याद हैं, वे कुष्ठ रोगी युगल था जो दिल्ली के राजेन्द्रनगर में भीख माँगते थे. जिसमें पत्नी अपने पति को हाथगाड़ी पर बिठा कर धक्का देती हुई जोर जोर से रोती हुई भीख माँगती थी.

मुझे इस आलेख में 1946-47 के लाहौर और रावलपिण्डी वाले हिस्से सबसे अधिक अच्छे लगे, जब वह मुसलमान जुलाहा बन कर वहाँ समाजवादी काँग्रेस की तरफ़ से जनआन्दोलन बनाने का सपना देखते थे. इसी संदर्भ में जब वह झेलम नाम की बात करते हैं तो मुझे लगा कि इस नाम का अपने जीवन में किसी गुप्त अर्थ का इशारा दे रहे थे.

आलेख में उन्होंने 1942 में इलाहाबाद में इन्दिरा गांधी की गिरफ़्तारी की बात भी की है. उस समय वह इन्दिरा गांधी की उम्र 25 वर्ष थी. और उस समय वह केवल 15 वर्ष के थे और इलाहाबाद में पढ़ाई छोड़ कर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले कदम ले रहे थे. तीस साल बाद उसके बारे में लिखते हुए शायद उनकी यादाश्त उतनी तेज नहीं थी. आज हम विकीपीडिया की सहायता से यह जानते हैं कि इन्दिरा गाँधी को 11 मई 1942 में हिरासत में लिया गया था, तब उनके विवाह को कुछ दिन ही हुए थे. और एक दो महीना नहीं, वह आठ मास तक नैनी जेल में रही थीं. शायद उनकी उस जेल यात्रा में जाने का कारण, अपने पिता से अपने फ़िरोज गांधी से हुए विवाह के कारण होने वाले मन मुटाव से जुड़ा था? जेल से रिहा होने के कुछ महीनों बाद उनके पेट में राजीव गांधी आ गये थे, जिससे यह समझ में आता है कि उसके बाद उन्होंने क्यों भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उस तरह से भाग नहीं लिया था. मैंने अपने पिता को हमेशा इन्दिरा गांधी के विरुद्ध बोलते हुए ही सुना था, इसलिए इस आलेख में उनका इन्दिरा गांधी को "सुन्दर व तेजस्वनी युवती" कहना कुछ अनोखा सा लगा.

भारत के विभाजन में कुछ भारत में रहने वाले इस तरह के हिन्दू लोग थे जो शायद पाकिस्तान में रहना पसंद करते या पाकिस्तानी हिस्से में रहने वाले इस तरह के समाजवादी मुसलमान थे जो कि भारत में रहना पसंद करते, इस बारे में पहले नहीं सोचा था, जो इस आलेख को पढ़ कर लगा. लेकिन शायद आज उनकी तरह अविभाजित भारत का सपना देखने वाले या यह सोचने वाले कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश में हिन्दू, मुसलमान और अन्य धर्मों के लोग हर देश में बिना असुरक्षा के रह सकेंगे, अविश्वासनीय सपना सा लगता है. मेरे विचार में आज भारत और पाकिस्तान के बारे में उनकी तरह सोचने वाला कोई विरला ही होगा और अधिकतर लोग उनकी बात को समझ तक नहीं पायेंगे.

पिता के पुराने आलेख लिखना मेरे लिए उनको जानने समझने का तरीका है, बस दिक्कत यही है कि उनसे उनके विचारों के बारे में अब बहस नहीं हो सकती!

***

02 जनवरी 2012

बाँझ कलम से (1)

दिल्ली के एक हिन्दी दैनिक में करीब दो महीने पहले अन्दर के सफ़े पर एक छोटी सी खब़र छपी थी. उत्तरप्रदेश के एक गाँव में एक मर्द ने किसी लड़की को छेड़ दिया. "छेड़ने" से पत्र के संवाददाता का क्या तात्पर्य था, नहीं मालूम. ठिठोली करने से ले कर हाथापाई करने तक किसी भी चीज़ को "छेड़ना" कहा जा सकता है. लड़की उस व्यक्ति की जाति की नहीं थी. लड़की की जात बिरादरी के जितने भी लोग गाँव में थे, सारे इकट्ठे हो कर उस व्यक्ति के घर चढ़ आये. घर में कोई बालिग मर्द नहीं था, मुमकिन है कि भीड़ आने की तैयारी सुन कर ही मर्द भाग गये हों. दरवाज़ा तोड़ कर या दीवार लाँघ कर भीड़ के लोग घर में घुस गये. परिवार के अन्य लोगों को एक कोठरी में बन्द कर के भीड़ ने उस व्यक्ति की युवा पत्नी से सामूहिक बलात्कार किया, और फ़िर उसे नंगी सारे गाँव में घुमाया.

आठ दस साल पहले तक ऐसी कोई खब़र पढ़ने के बाद मैं कुछ इन्तज़ार किया करता था. मैं सोचता था कि किसी लेखक पर कहीं कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, किसी रूप में तो वह प्रतिक्रिया व्यक्त होगी. अब मैं इन्तज़ार नहीं करता, हिन्दी के लेखक को मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जान गया हूँ. लेकिन तकलीफ़ मुझे अब भी उतनी ही होती है जितनी पहले होती थी, बेइन्तहा तकलीफ़ होती है, और अब भी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है कि ये चीज़ें हिन्दी के लेखक को नहीं छूती? और उसके साथ साथ खुद अपनी कलम के बाँझ होने का एहसास मुझे बेतरह सालता है. सफल अभिव्यक्ति की कामना ही शायद मेरी कलम में नहीं है, इसलिए ऐसे कुछ अनुभवों को व्यक्त करने के स्वयं के प्रयासों का ज़िक्र मैं नहीं करूँगा. लेकिन यह सवाल रह जाता है कि गम्भीरतम मानवीय अनुभव भी, अगर वह कुछ खास कोटियों के अनुभव न हों, तो हिन्दी लेखक को नहीं छूते, क्यों?

इस उपर ही की घटना को लें. दुनिया में भारत और पाकिस्तान के अलावा और कोई देश शायद ऐसा नहीं है जहां ऐसी घटना हो सकती हो. लेकिन किसी भी ऐसे देश में, जो समाचारपत्रों से सर्वथा वंचित नहीं है, अगर इससे मिलती जुलती कोई घटना हो जाये, ख़ास तौर पर किसी सभ्य और लोकतांत्रिक देश में, तो सारा समाज एक बार हिल उठे. समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में न केवल पूरी पृष्ठभूमि के साथ विस्तृत विवरण प्रकाशित हों, बल्कि समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, संस्थात्मक, सभी दृष्टियों से घटना का विश्लेषण हो, शायद मानवीय और सामाजिक आचरण के सम्बन्ध में कुछ मौलिक खोजकार्य भी हो. सर्जनात्मक अभिव्यक्ति को न जाने कितनी प्रत्यक्ष और परोक्ष रीतियों से ऐसी घटना प्रभावत करे, क्योंकि मानवीय सम्बन्धों की नई पुरानी सभी धारणाओं को खंडित करती हुई यह घटना कितने ही ऐसे सवाल खड़े करती है जो बहुत ही तकलीफ़देह हैं. अर्थहीनता की बात आजकल बहुत की जाती है, लेकिन मानवीय सम्बन्धों के अर्थहीन हो जाने की ऐसी मिसाल और कहाँ मिलेगी?

हिन्दुस्तान में, जहाँ ये घटनाएँ संभव हैं और ऐसी बहुत असमान्य नहीं हैं, और मानवीय स्थिति की कुछ गम्भीरतम असंगतियों को व्यक्त करती है, किसी का ध्यान इनकी ओर नहीं जाता. अंग्रेज़ी पत्र पत्रिकाओं की संख्या प्रसार इस देश में सबसे अधिक है, और उनमें यकीनन ऐसी खबरें नहीं छपतीं. अंग्रेज़ी अखबार "सभ्य और शिष्ट" लोगों के सभ्य और शिष्ट अखबार होते हैं, छोटे लोगों की कुत्सित जिन्दगी की कुत्सित घटनाओं में उनकी दिलचस्पी नहीं होती. इन सभ्य और शिष्ट लोगों की यौन कुण्ठाओं और विकृतियों को अखबारों की भी दिलचस्पी इसमें नहीं. हिन्दी के समाचार पत्रों के आदर्श भी यही अंग्रेज़ी के अखबार होते हैं. इसलिए हिन्दी के अखबारों में भी ऐसी खबरें कम ही जगह पाती हैं, अंग्रेज़ी से खबरों के अनुवाद करने के बाद अगर जगह बच गयी तो डाक संस्करण में कहीं कोने अंतरे में चार छः पंक्तियों में खबर आ जाती है.मैंने भी जिस अखबार में यह खबर पढ़ी थी, उसमें वह घटना के काफ़ी दिनों के बाद उस समय छपी थी, जब उससे सम्बन्धित कुछ अभियुक्तों को छोटी अदालत ने सेशन सुपुर्द किया था.

हिन्दी का लेखक, सामाजिक चेतना और आधुनिकता के अपने तमाम मुखौटों के बावज़ूद, निहायत "सभ्य और शिष्ट" प्राणी होता है, और इसलिए वह अंग्रेज़ी अखबार पढ़ता है. जो विचार और धारणाएँ वह अंग्रेज़ी की पुस्तकों से उधार नहीं लेता, उन्हें अंग्रेज़ी के अखबारों से उधार लेता है. और इसलिए अधिकांश हिन्दी लेखकों की नज़र में वह खबर आई ही नहीं होगी. शायद विग्रह के अधिकाँश पाठकों की नज़र में भी न आई हो. और जिनकी नज़र में यह खबर आई, जाहिर है कि उनका भी ध्यान उसने नहीं खींचा. क्यों?

कोई वक्त था जब मैं मानता था कि हिन्दी का मध्यमवर्गीय लेखक, हिन्दी के सभी लेखक मध्यमवर्गीय ही हैं, अपनी छोटी सी नकली दुनिया को ही सारे विश्व का और सारी मानवीय स्थिति का पर्याय मान कर उसी में डूबा रहता है, उसी के बारे में झूठी और नकली चीज़ें लिखता रहता है, और उसी को आधुनिकता कहता मानता है. यह बात सच है. लेकिन सच शायद सिर्फ़ इतना ही नहीं है. हिन्दी के लेखको में आज बहुतेरे ऐसे हैं जो कम से कम दिमागी तौर पर जानते हैं कि जिस दुनिया में वह रहते हैं, बिल्कुल नकली है, और उससे निकलना चाहते हैं. लेकिन निकल नहीं पाते या एक तरह के झूठ से निकल कर दूसरे तरह के झूठ में फँस जाते हैं. ऐसा क्यों है? मैंने दो लेखकों से इस घटना की चर्चा की थी. उनमें से एक यह मानते हैं कि जीवन में सारे सम्बन्ध अर्थहीन हो गये हैं. इसलिए साहित्य को सार्थक बनाने की चेष्ठा पाखंड है. लेकिन जब वह सम्बन्धों के अर्थहीन हो जाने की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? जाहिर है कि उनका विचार पश्चिम की आधुनिकता सम्बन्धी कुछ किताबी धारणाओं पर आधारित है. अपनी निजी ज़िन्दगी में वे उतने ही "सभ्य और शिष्ट" हैं जितना कोई और. पहनना ओढ़ना, रहन सहन, बातचीत, पारिवारिक जीवन, बच्चों की पढ़ाई और रोज़मर्रा ज़िन्दगी की सारी बातों में वे शहरी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं और दूसरों से ऊँचे रहना और दिखना चाहते हैं. मैंने जब उनसे कहा कि कोई लेखक जो इस घटना को जान कर भी अप्रभावित रह जाता है, आधुनिक नहीं हो सकता, तो उन्होंने इन्कार नहीं किया. लेकिन यह भी ज़ाहिर है कि वे यह नहीं समझ पाये कि अपने दिमाग के किस खाने में इस घटना को रखें. इसमें प्रतिहिँसा है, लेकिन ऐसी प्रतिहिँसा जिसकी व्याख्या किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार पर नहीं की जा सकती. इसमें सम्पत्ति और परिवार के विरुद्ध अपराध है, इसमें बलात्कार है, लेकिन यौनकुण्डा के कारण नहीं. मान्य नियमों और सिद्धान्तों के उल्लंघन के जितने भी समाज शास्त्रीय या अन्य परिचित कारण हैं, उनमें से किसी के भी आधार पर इस घटना को समझा नहीं जा सकता.

मेरे दूसरे लेखक मित्र का "समाजिकता" पर बड़ा आग्रह रहता है. उन्होंने यह माना कि ऐसी घटना सर्जानत्मक लेखक को प्रभावित ही न करे ऐसा किसी जीवन्त साहित्य में संभव नहीं है. लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके सामने भी वही दिक्कत रही होगी, ज़िन्दगी के बारे में समझ का जो दिमागी ढांचा है उसमें इस घटना को कहाँ रखें? कैसे समझे इसको? इसमे न कोई पूँजिपति है न सामन्त, न सेठ न ज़मींदार, न मजदूर न किसान, न कोई राजनेता, न कोई अंधविश्वास.

जो चीज़ समझी नहीं जा सकती, यानि विचार व्यवस्था में जिसे कहीं पर बिठाया नहीं जा सकता, उसके सामने आ जाने पर दो ही विकल्प रहते हैं, या तो उसकी उपेक्षा कर दें या फ़िर उसकी मानवीय पीड़ा को झेलें. इसमे कोई शक नहीं कि इसमे केवल तकलीफ़ ही तकलीफ़ है. ऐसी चीज़ का सामना करने पर आप उसको किसी भी पहलू से लें, सिर्फ़ तकलीफ़ ही होगी, और जितना आप इसका सामना करने की कोशिश करेंगे, उतनी तकलीफ़ बढ़ेगी. उपेक्षा करने के अलावा, तकलीफ़ से बचने के दो ही उपाय हैं, आप उस भीड़ के साथ अपने आप को एकात्म कर लें, और सोचें कि बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, या फ़िर बदला लेने की सोचें. यूं दरअसल दोनो में बात एक ही है. क्योंकि बदला लेने का मतलब इतना ही है कि उसी तरह की और भीड़ें हों, जो पहली भीड़ के सदस्यों के घरों पर चढ़ाइयां करें और उनकी युवा पत्नियों को अपना शिकार बनायें.

1946 से 1966 के बीच हमने देखा है कि कभी यह धर्म का रूप ले लेती है, हिन्दू मुसलमान, कभी जाति का, जैसे इस मामले में, कभी भाषा का, बंगला असमियाँ. लेकिन हमेशा, हर मामले में, मुख्य शिकार औरतें होती हैं, गो मामला ज़्यादा भड़क जाने पर लूट मार और कतल भी इसमें शामिल होते हैं.

मुझे अक्सर अचरज होता रहा है कि इन सब को ले कर हिन्दुस्तान में कभी कुछ लिखा क्यों नहीं गया? अब मुझे कभी कभी लगता है कि हम सब उन भीड़ों में शामिल हैं, औरतें भी बड़ी आसानी के साथ अन्य औरतों के साथ बलात्कार करने वाली भीड़ों में शामिल हो जाती हैं. और इसलिए मानवीय स्थिति के रूप में हम इन घटनाओं का सामना नहीं कर सकते. किसी हद तक हम लोग मनुष्य ही नहीं रह गये हैं. लेकिन हम मनुष्य ही नहीं रह गये हैं, इसको स्वीकार करने का साहस कहाँ है? इसलिए हम उन दिमागी ढांचों से चिपके रहते हैं, जिनसे ज़न्दगी को समझने में भले ही ज़्यादा मदद न मिलती हो, लेकिन जो खुद आसानी से समझ आ जाते हैं. सहूलियत इसलिए भी है उन दिमागी ढांचों के लिए हमें खुद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अंग्रेज़ी किताबों की दुकानों पर उन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है. बहुत से ढांचे उपलब्ध हैं, अपनी पसंद के मुताबिक उनमे से अर्थहीनता का, सामाजिक चेतना का, प्रगतिवाद का, आध्यात्मिकता का, या और भी कोई खरीदा जा सकता है. अब यह ढांचे किसी हद तक हिन्दी अनुवादों में भी मिलने लगे हैं, गो अभी उनमें वह निखार नहीं है जो अंग्रेज़ी में है. और जब इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाती है, तो हम या तो खुद भी चोरी छिपे उस भीड़ में या बदला लेने वाली भीड़ में शामिल हो जाते हैं, या फ़िर उधर से मुँह फ़ेर लेते हैं.

मुंह इसलिए फ़ेर लेते हैं कि ये चीज़ें कुछ ऐसी ही होती हैं जैसे कोई दुःस्वपन यथार्थ बन कर सामने खड़ा हो जाये. जो चीज़ किसी दुस्वपन जैसी ही भयावह, तर्कहीन और संगतिहीन हो, उसका सामना तभी किया जा सकता है जब विचार और यथार्थ की सारी सुरक्षाओं का सहारा छोड़ कर आदमी खड़ा हो जाये, दुःस्वपन के सारे भय और सारी तकलीफ़ों को झेलने के लिए, और तलाश करे कि उस अर्थहीन अमानवता की जड़ें कहाँ हैं. मुमकिन है ऐसा करने पर शुरु में भयावता और तकलीफ़ के अलावा कुछ हाथ न आये, कुछ नज़र न आये. लेकिन मैं विश्वास की सीमा तक उम्मीद करता हूँ कि जो अकेला, नर्भय हो कर इस भयावता और दर्ड का सामना करने और उसे सहने का साहस करेगा, वह इस अर्थहीनता में से नये मानवीय सम्बन्धों को तलाश करने में भी किसी न किसी हद तक कामयाब होगा.

जब तक ऐसा नहीं है हिन्दी लेखक की कलम बाँझ है, बाँझ ही रहेगी, अपनी तसल्ली के लिए हम भले ही विलायती मोम के बबुओं को हिन्दुस्तानी कपड़े पहना कर, जिनकी काट भी अक्सर विलायती होती है, खुश हो लें. यह उम्मीद मेरे मन में बनी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि बनी रहे, कि किसी औरत का बेटा या बेटी, किसी दिन भीड़ में शामिल होने से इन्कार ही नहीं करेगा, बल्कि उस भीड़ के सामने खड़ा हो कर उनसे आँखें मिलायेगा, और उस औरत से भी आँख मिलायेगा, और उनसे भी पूछेगा, अपने आप से भी, क्यों? क्यों?

यूं बात उस औरत की नहीं है जो सामूहिक बलात्कार के बाद गाँव में नंगी घुमाई जाती है. विचार और यथार्थ की हमारी व्यवस्थाओं की, अर्थहीन अमानवीयता और भी कितने रूपों में सामने आती है, और किसी का भी सामना करने की हिम्मत हम बटोर नहीं पाते. इसलिए नहीं कर पाते कि उस अर्थहीनता और अमानवीयता में हमारी निजी और तात्कालिक सुरक्षा है, गो सबकी और दीर्घकालीन सुरक्षा नहीं. इसलिए नहीं कर पाते कि फ़िर हमें उस अमानवीयता का सामना करना पड़ेगा जो हम सब के अन्दर है.

मैंने कल के ही अखबार में दो खबरें एक के बाद एक पढ़ी थीं. दिल्ली में पटरियों पर सोने वाले दो व्यक्ति ठंड से अकड़ कर मर गये. गुलाब के प्रेमी दिल्ली की ठंड से बहुत खुश हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने पर कली को खीलने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे फ़ूल ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है.

मुझे फ़ूलों से प्यार है. मेरे छोटे से घर में कच्ची ज़मीन नहीं है, लेकिन मैंने चार पाँच गमले रख छोड़े हैं. और मोतिया की बेल जिस दिन बढ़ कर छत पर चढ़ गयी थी, उस दिम मुझे कुछ वैसी ही खुशी हुई थी, जैसी पिछले दिनों अपने बेटे के स्वास्थ्य सम्बन्धी उसके स्कूल से आई रपट पढ़ कर, कि वह चार फीट साढ़े आठ इंच लम्बा हो गया है. जहाँ मैं दिन भर बैठ कर काम करता हूँ, वहाँ हाते में गुलाब की कई क्यारियाँ हैं, और उसमें बड़े ही खूबसूरत भूल आये हैं. लेकिन आज मैं उन फ़ूलों की तरफ़ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ. मैं जानता हूँ कि गुलाब की खुशबू मेरे लिए वापस लौट आयेगी. कुछ बदलेगा नहीं, फ़िर भी लौट आयेगी, क्योंकि यथार्थ चाहे कितना भी अमानवीय हो, उससे अपने को पूरी तरह काट लेने की ताकत मुझ में नहीं है.

और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरी कलम तो बाँझ है. बाँझ तो हम सबकी कलम है. फर्क शायद इतना है कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते. लेकिन यह जानना अपनेआप में कितनी भयंकर यातना है.

***

टिप्पणी

ओमप्रकाश दीपक ने यह लेख 1966 में लिखा था और "विग्रह" नाम की पत्रिका में छपा था. तब हम लोग दिल्ली में रामजस रोड पर रहते थे और वह 7 रकाबगँज रोड पर डा. राम मनोहर लोहिया के घर पर "जन" के दफ़तर में काम करते थे.

उनका यह लिखना कि इस घटना को समझने के लिए कोई वैचारिक श्रेणी नहीं थी, कुछ अजीब सा लगता है, क्या उस समय नारीवादी फैमिनिस्ट विमर्ष नहीं था?

उनका यह लिखना कि इसे समझने के लिए भयावह यथार्थ का समाना करना पड़ेगा, भी मुझे कुछ समझ नहीं आया. दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की संस्कृति में परिवार की स्त्रियों की "इज़्ज़त" यानि यौनिक अस्मिता को सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए भारत पाकिस्तान आदि में सभी गालियों में परिवार की स्त्रियों से सम्भोग या बलात्कार की धमकी दी जाती है और बदला लेने के लिए यही काम किये जाते हैं. इस बात की जड़े कहाँ छुपी हैं, क्यों और कैसे बनी, आदि की वैचारिक या दार्शनिक समझ आ भी जाये तो उससे क्या होगा?

क्या बदलेगा? "पटरियों पर सोने वाले दो व्यक्ति ठँड से अकड़ कर मर गये", शायद इसी बात से वह मानसिक यात्रा शुरु हुई थी जो 1968 के उनके उपन्यास "कुछ ज़िन्दगियाँ बेमतलब" में निकलीं?

मुझे उनका हिन्दी और अंग्रेज़ी लेखन और पत्रिकाओं का दो हिस्सों में बाँटना, जहाँ अंग्रेज़ी समाचार पत्रिकाएँ पर केवल मध्यवर्गीय सोच और सतहीपन के आरोप लगाये हैं, भी आज बदला हुआ लगता है. बहुत सी हिन्दी और अंग्रेज़ी के समाचार पत्र और पत्रिकाएँ ऐसी हैं, पर दोनो भाषाओं में जिलों कस्बों नमें बसने वाले भारत की बात भी होती है. यही बात चिट्ठों और इंटरनेट भी लागू होती है.

क्या इस लेख के लिखे जाने के बाद के चालीस साल बाद यह स्थिति बदली है? मेरे विचार में ऐसी घटनाएँ तो आज भी होती रहती हैं लेकिन इसके बारे में बहस विमर्श भी होता है. सन 2000 में अरुण चढ़्ढ़ा ने इसी तरह की एक घटना पर डाकूमैंटरी फ़िल्म बनायी थी, "द शेम इज़ नाट माइन" (शर्म मेरी नहीं) जिसे भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था.

उनके विचारों और सोच के विलायतीपन होने के आरोप के बारे में मुझे लोगों के विचार जानना अच्छा लगेगा.

सुनील दीपक, 2 जनवरी 2012

***

आठ दस साल पहले तक ऐसी कोई खब़र पढ़ने के बाद मैं कुछ इन्तज़ार किया करता था. मैं सोचता था कि किसी लेखक पर कहीं कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, किसी रूप में तो वह प्रतिक्रिया व्यक्त होगी. अब मैं इन्तज़ार नहीं करता, हिन्दी के लेखक को मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जान गया हूँ. लेकिन तकलीफ़ मुझे अब भी उतनी ही होती है जितनी पहले होती थी, बेइन्तहा तकलीफ़ होती है, और अब भी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है कि ये चीज़ें हिन्दी के लेखक को नहीं छूती? और उसके साथ साथ खुद अपनी कलम के बाँझ होने का एहसास मुझे बेतरह सालता है. सफल अभिव्यक्ति की कामना ही शायद मेरी कलम में नहीं है, इसलिए ऐसे कुछ अनुभवों को व्यक्त करने के स्वयं के प्रयासों का ज़िक्र मैं नहीं करूँगा. लेकिन यह सवाल रह जाता है कि गम्भीरतम मानवीय अनुभव भी, अगर वह कुछ खास कोटियों के अनुभव न हों, तो हिन्दी लेखक को नहीं छूते, क्यों?

इस उपर ही की घटना को लें. दुनिया में भारत और पाकिस्तान के अलावा और कोई देश शायद ऐसा नहीं है जहां ऐसी घटना हो सकती हो. लेकिन किसी भी ऐसे देश में, जो समाचारपत्रों से सर्वथा वंचित नहीं है, अगर इससे मिलती जुलती कोई घटना हो जाये, ख़ास तौर पर किसी सभ्य और लोकतांत्रिक देश में, तो सारा समाज एक बार हिल उठे. समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में न केवल पूरी पृष्ठभूमि के साथ विस्तृत विवरण प्रकाशित हों, बल्कि समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, संस्थात्मक, सभी दृष्टियों से घटना का विश्लेषण हो, शायद मानवीय और सामाजिक आचरण के सम्बन्ध में कुछ मौलिक खोजकार्य भी हो. सर्जनात्मक अभिव्यक्ति को न जाने कितनी प्रत्यक्ष और परोक्ष रीतियों से ऐसी घटना प्रभावत करे, क्योंकि मानवीय सम्बन्धों की नई पुरानी सभी धारणाओं को खंडित करती हुई यह घटना कितने ही ऐसे सवाल खड़े करती है जो बहुत ही तकलीफ़देह हैं. अर्थहीनता की बात आजकल बहुत की जाती है, लेकिन मानवीय सम्बन्धों के अर्थहीन हो जाने की ऐसी मिसाल और कहाँ मिलेगी?

हिन्दुस्तान में, जहाँ ये घटनाएँ संभव हैं और ऐसी बहुत असमान्य नहीं हैं, और मानवीय स्थिति की कुछ गम्भीरतम असंगतियों को व्यक्त करती है, किसी का ध्यान इनकी ओर नहीं जाता. अंग्रेज़ी पत्र पत्रिकाओं की संख्या प्रसार इस देश में सबसे अधिक है, और उनमें यकीनन ऐसी खबरें नहीं छपतीं. अंग्रेज़ी अखबार "सभ्य और शिष्ट" लोगों के सभ्य और शिष्ट अखबार होते हैं, छोटे लोगों की कुत्सित जिन्दगी की कुत्सित घटनाओं में उनकी दिलचस्पी नहीं होती. इन सभ्य और शिष्ट लोगों की यौन कुण्ठाओं और विकृतियों को अखबारों की भी दिलचस्पी इसमें नहीं. हिन्दी के समाचार पत्रों के आदर्श भी यही अंग्रेज़ी के अखबार होते हैं. इसलिए हिन्दी के अखबारों में भी ऐसी खबरें कम ही जगह पाती हैं, अंग्रेज़ी से खबरों के अनुवाद करने के बाद अगर जगह बच गयी तो डाक संस्करण में कहीं कोने अंतरे में चार छः पंक्तियों में खबर आ जाती है.मैंने भी जिस अखबार में यह खबर पढ़ी थी, उसमें वह घटना के काफ़ी दिनों के बाद उस समय छपी थी, जब उससे सम्बन्धित कुछ अभियुक्तों को छोटी अदालत ने सेशन सुपुर्द किया था.

हिन्दी का लेखक, सामाजिक चेतना और आधुनिकता के अपने तमाम मुखौटों के बावज़ूद, निहायत "सभ्य और शिष्ट" प्राणी होता है, और इसलिए वह अंग्रेज़ी अखबार पढ़ता है. जो विचार और धारणाएँ वह अंग्रेज़ी की पुस्तकों से उधार नहीं लेता, उन्हें अंग्रेज़ी के अखबारों से उधार लेता है. और इसलिए अधिकांश हिन्दी लेखकों की नज़र में वह खबर आई ही नहीं होगी. शायद विग्रह के अधिकाँश पाठकों की नज़र में भी न आई हो. और जिनकी नज़र में यह खबर आई, जाहिर है कि उनका भी ध्यान उसने नहीं खींचा. क्यों?

कोई वक्त था जब मैं मानता था कि हिन्दी का मध्यमवर्गीय लेखक, हिन्दी के सभी लेखक मध्यमवर्गीय ही हैं, अपनी छोटी सी नकली दुनिया को ही सारे विश्व का और सारी मानवीय स्थिति का पर्याय मान कर उसी में डूबा रहता है, उसी के बारे में झूठी और नकली चीज़ें लिखता रहता है, और उसी को आधुनिकता कहता मानता है. यह बात सच है. लेकिन सच शायद सिर्फ़ इतना ही नहीं है. हिन्दी के लेखको में आज बहुतेरे ऐसे हैं जो कम से कम दिमागी तौर पर जानते हैं कि जिस दुनिया में वह रहते हैं, बिल्कुल नकली है, और उससे निकलना चाहते हैं. लेकिन निकल नहीं पाते या एक तरह के झूठ से निकल कर दूसरे तरह के झूठ में फँस जाते हैं. ऐसा क्यों है? मैंने दो लेखकों से इस घटना की चर्चा की थी. उनमें से एक यह मानते हैं कि जीवन में सारे सम्बन्ध अर्थहीन हो गये हैं. इसलिए साहित्य को सार्थक बनाने की चेष्ठा पाखंड है. लेकिन जब वह सम्बन्धों के अर्थहीन हो जाने की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? जाहिर है कि उनका विचार पश्चिम की आधुनिकता सम्बन्धी कुछ किताबी धारणाओं पर आधारित है. अपनी निजी ज़िन्दगी में वे उतने ही "सभ्य और शिष्ट" हैं जितना कोई और. पहनना ओढ़ना, रहन सहन, बातचीत, पारिवारिक जीवन, बच्चों की पढ़ाई और रोज़मर्रा ज़िन्दगी की सारी बातों में वे शहरी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं और दूसरों से ऊँचे रहना और दिखना चाहते हैं. मैंने जब उनसे कहा कि कोई लेखक जो इस घटना को जान कर भी अप्रभावित रह जाता है, आधुनिक नहीं हो सकता, तो उन्होंने इन्कार नहीं किया. लेकिन यह भी ज़ाहिर है कि वे यह नहीं समझ पाये कि अपने दिमाग के किस खाने में इस घटना को रखें. इसमें प्रतिहिँसा है, लेकिन ऐसी प्रतिहिँसा जिसकी व्याख्या किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार पर नहीं की जा सकती. इसमें सम्पत्ति और परिवार के विरुद्ध अपराध है, इसमें बलात्कार है, लेकिन यौनकुण्डा के कारण नहीं. मान्य नियमों और सिद्धान्तों के उल्लंघन के जितने भी समाज शास्त्रीय या अन्य परिचित कारण हैं, उनमें से किसी के भी आधार पर इस घटना को समझा नहीं जा सकता.

मेरे दूसरे लेखक मित्र का "समाजिकता" पर बड़ा आग्रह रहता है. उन्होंने यह माना कि ऐसी घटना सर्जानत्मक लेखक को प्रभावित ही न करे ऐसा किसी जीवन्त साहित्य में संभव नहीं है. लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके सामने भी वही दिक्कत रही होगी, ज़िन्दगी के बारे में समझ का जो दिमागी ढांचा है उसमें इस घटना को कहाँ रखें? कैसे समझे इसको? इसमे न कोई पूँजिपति है न सामन्त, न सेठ न ज़मींदार, न मजदूर न किसान, न कोई राजनेता, न कोई अंधविश्वास.

जो चीज़ समझी नहीं जा सकती, यानि विचार व्यवस्था में जिसे कहीं पर बिठाया नहीं जा सकता, उसके सामने आ जाने पर दो ही विकल्प रहते हैं, या तो उसकी उपेक्षा कर दें या फ़िर उसकी मानवीय पीड़ा को झेलें. इसमे कोई शक नहीं कि इसमे केवल तकलीफ़ ही तकलीफ़ है. ऐसी चीज़ का सामना करने पर आप उसको किसी भी पहलू से लें, सिर्फ़ तकलीफ़ ही होगी, और जितना आप इसका सामना करने की कोशिश करेंगे, उतनी तकलीफ़ बढ़ेगी. उपेक्षा करने के अलावा, तकलीफ़ से बचने के दो ही उपाय हैं, आप उस भीड़ के साथ अपने आप को एकात्म कर लें, और सोचें कि बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, या फ़िर बदला लेने की सोचें. यूं दरअसल दोनो में बात एक ही है. क्योंकि बदला लेने का मतलब इतना ही है कि उसी तरह की और भीड़ें हों, जो पहली भीड़ के सदस्यों के घरों पर चढ़ाइयां करें और उनकी युवा पत्नियों को अपना शिकार बनायें.

1946 से 1966 के बीच हमने देखा है कि कभी यह धर्म का रूप ले लेती है, हिन्दू मुसलमान, कभी जाति का, जैसे इस मामले में, कभी भाषा का, बंगला असमियाँ. लेकिन हमेशा, हर मामले में, मुख्य शिकार औरतें होती हैं, गो मामला ज़्यादा भड़क जाने पर लूट मार और कतल भी इसमें शामिल होते हैं.

मुझे अक्सर अचरज होता रहा है कि इन सब को ले कर हिन्दुस्तान में कभी कुछ लिखा क्यों नहीं गया? अब मुझे कभी कभी लगता है कि हम सब उन भीड़ों में शामिल हैं, औरतें भी बड़ी आसानी के साथ अन्य औरतों के साथ बलात्कार करने वाली भीड़ों में शामिल हो जाती हैं. और इसलिए मानवीय स्थिति के रूप में हम इन घटनाओं का सामना नहीं कर सकते. किसी हद तक हम लोग मनुष्य ही नहीं रह गये हैं. लेकिन हम मनुष्य ही नहीं रह गये हैं, इसको स्वीकार करने का साहस कहाँ है? इसलिए हम उन दिमागी ढांचों से चिपके रहते हैं, जिनसे ज़न्दगी को समझने में भले ही ज़्यादा मदद न मिलती हो, लेकिन जो खुद आसानी से समझ आ जाते हैं. सहूलियत इसलिए भी है उन दिमागी ढांचों के लिए हमें खुद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अंग्रेज़ी किताबों की दुकानों पर उन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है. बहुत से ढांचे उपलब्ध हैं, अपनी पसंद के मुताबिक उनमे से अर्थहीनता का, सामाजिक चेतना का, प्रगतिवाद का, आध्यात्मिकता का, या और भी कोई खरीदा जा सकता है. अब यह ढांचे किसी हद तक हिन्दी अनुवादों में भी मिलने लगे हैं, गो अभी उनमें वह निखार नहीं है जो अंग्रेज़ी में है. और जब इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाती है, तो हम या तो खुद भी चोरी छिपे उस भीड़ में या बदला लेने वाली भीड़ में शामिल हो जाते हैं, या फ़िर उधर से मुँह फ़ेर लेते हैं.

मुंह इसलिए फ़ेर लेते हैं कि ये चीज़ें कुछ ऐसी ही होती हैं जैसे कोई दुःस्वपन यथार्थ बन कर सामने खड़ा हो जाये. जो चीज़ किसी दुस्वपन जैसी ही भयावह, तर्कहीन और संगतिहीन हो, उसका सामना तभी किया जा सकता है जब विचार और यथार्थ की सारी सुरक्षाओं का सहारा छोड़ कर आदमी खड़ा हो जाये, दुःस्वपन के सारे भय और सारी तकलीफ़ों को झेलने के लिए, और तलाश करे कि उस अर्थहीन अमानवता की जड़ें कहाँ हैं. मुमकिन है ऐसा करने पर शुरु में भयावता और तकलीफ़ के अलावा कुछ हाथ न आये, कुछ नज़र न आये. लेकिन मैं विश्वास की सीमा तक उम्मीद करता हूँ कि जो अकेला, नर्भय हो कर इस भयावता और दर्ड का सामना करने और उसे सहने का साहस करेगा, वह इस अर्थहीनता में से नये मानवीय सम्बन्धों को तलाश करने में भी किसी न किसी हद तक कामयाब होगा.

जब तक ऐसा नहीं है हिन्दी लेखक की कलम बाँझ है, बाँझ ही रहेगी, अपनी तसल्ली के लिए हम भले ही विलायती मोम के बबुओं को हिन्दुस्तानी कपड़े पहना कर, जिनकी काट भी अक्सर विलायती होती है, खुश हो लें. यह उम्मीद मेरे मन में बनी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि बनी रहे, कि किसी औरत का बेटा या बेटी, किसी दिन भीड़ में शामिल होने से इन्कार ही नहीं करेगा, बल्कि उस भीड़ के सामने खड़ा हो कर उनसे आँखें मिलायेगा, और उस औरत से भी आँख मिलायेगा, और उनसे भी पूछेगा, अपने आप से भी, क्यों? क्यों?

यूं बात उस औरत की नहीं है जो सामूहिक बलात्कार के बाद गाँव में नंगी घुमाई जाती है. विचार और यथार्थ की हमारी व्यवस्थाओं की, अर्थहीन अमानवीयता और भी कितने रूपों में सामने आती है, और किसी का भी सामना करने की हिम्मत हम बटोर नहीं पाते. इसलिए नहीं कर पाते कि उस अर्थहीनता और अमानवीयता में हमारी निजी और तात्कालिक सुरक्षा है, गो सबकी और दीर्घकालीन सुरक्षा नहीं. इसलिए नहीं कर पाते कि फ़िर हमें उस अमानवीयता का सामना करना पड़ेगा जो हम सब के अन्दर है.

मैंने कल के ही अखबार में दो खबरें एक के बाद एक पढ़ी थीं. दिल्ली में पटरियों पर सोने वाले दो व्यक्ति ठंड से अकड़ कर मर गये. गुलाब के प्रेमी दिल्ली की ठंड से बहुत खुश हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने पर कली को खीलने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे फ़ूल ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है.